全国各地のコンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020の<DANCE ARTIST VIEW 2020 セルフカルチベート -若手が自分で考える育成プログラム->事業として、2020年10月21日(水)に<ダンスを外から⾒つめる・語る [第2回]>をオンラインで行いました。

第2回のゲストは、インディペンデント・キュレーターの青木彬さん。前回に引き続き、編集者の中村悠介さんにオブザーバーとしてサポートしてもらいつつ、ダンス井戸端会議の秋山きららが進行役を務めました。

ダンスの「内側」を紐解いた第1回を踏まえて、第2回ではコンテンポラリーアートの分野で活躍する青木さんの話を伺いながら、ダンスの内と外の間にあるもの、そして外へ踏み出すための足がかりを探ります。イベント告知ページはこちら。

テキスト:白井愛咲

ダンスを外から⾒つめる・語る [第2回]

青木彬(インディペンデント・キュレーター)×中村悠介(編集) × 井戸端メンバー(ダンス)

日時:2020年 10月21日(水)20:00〜23:00 *このイベントは終了しました

場所:オンライン *Zoom + YouTubeライブ配信

参加費:無料

出演:青木彬(インディペンデント・キュレーター)、中村悠介(編集)、ダンス井戸端会議メンバー、他

進行:秋山きらら

企画・運営:ダンス井戸端会議

事業タイトル:「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020」

文化庁委託事業「令和 2 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

共催・企画: NPO法人DANCE BOX

今回、前半は少人数でのzoomトークをYouTubeで配信。後半は参加者にも自由にzoomに入室していただき、大人数でのクロストーク という構成で行いました。

まず始めにゲストの青木彬さんから、自己紹介を兼ねて、いくつかのキーワードを投げかけるプレゼンテーションが行われました。

インディペンデント・キュレーターって?

青木彬(以下、青木):「キュレーター」というと、美術館に所属して展覧会の企画や運営をされていて「学芸員」と言ったりもしますけれど、僕の場合はその前に「インディペンデント」と付いて、どこにも所属しないでフリーランスでキュレーションを行っています。

仕事の内容として今の僕で比重が大きいのは、アートプロジェクトと呼ばれるものです。企業や行政と協働したりオルタナティブな現場で、コミュニティとアートの接続や、まちづくりにつながるプロジェクトの中で企画や運営をしています。あとは展覧会を企画したり、文章を書いたり、というのが主な仕事になっています。

事例の紹介

● アートプロジェクト

ファンタジア!ファンタジア!ー生き方がかたちになったまちー @墨田区

地域にはアートに限らず色々とクリエイティブな活動をしている方がいます。それらを「地域の文化的な生態系」として見立てながら、その生態系を通じて人々が対話をするあり方、より豊かな生き方を学んでいくことを、トークやワークショップをしながら考えています。

・「ファンファンレター」:地域の人やプロジェクトに関わる人が集まって、手作業で紙面を組む広報誌。

喫茶野ざらし @墨田区

都市と農村の交流から自分たちの表現を見つめていくプロジェクト。実店舗としてオープンして、今は場所にしばられない流動的なあり方を模索中です。このプロジェクトに限らず、いかにアートの敷居を下げるか、どうやってアートとの出会いをデザインしていくか、を考えながらやっています。

たまのニューテンポ @多摩ニュータウン

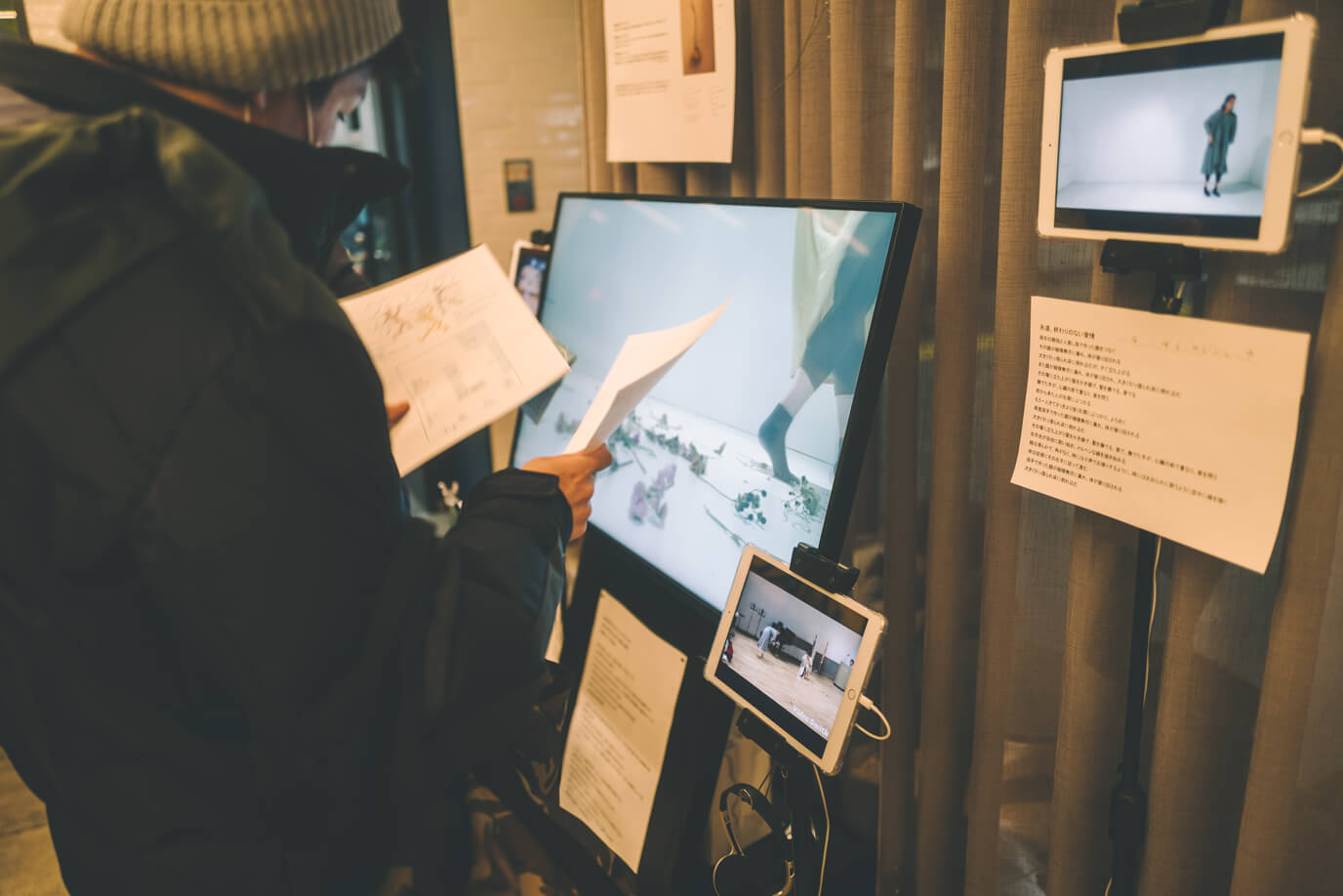

ニュータウンの中にある遊休不動産を使って展示などを行いながら、新しい借り手を見つけていくプロジェクト。僕はこういうホワイトキューブじゃない所で展覧会をやることが比較的多いです。コンクリート打ちっ放し、電源も通っていない といった制約もある中で、きれいな壁を作って展示を行うよりは、新しいリズム感が生まれるような企画にしたいと思い、ここでは持ち運べる奇抜な什器を作りました。

● 展覧会

The Struggle for Tomorrow @3331 ART FAIR 2020

アートフェア全体で採用されていたArt Stickerというアプリのシステムを利用して、ドネーションをすることで、より展覧会を楽しめるような仕掛けを作りました。(ドネーションするとマスク作りワークショップに参加できる、投げ銭すると出張「喫茶野ざらし」のコーヒーが飲める、など)

TOKYO CANAL LINKS @天王洲

寺田倉庫の物件を活用したアートプロジェクト/展覧会。散歩している人もフラッと入って観られるような展示を通して、アートのプレゼンテーションをしながら、賑わいのある街にしていくというようなプロジェクトです。

逡巡のための風景 @京都芸術センター

生活とアート、生きるための技術としてのアートと社会の関係について考えを深めた展覧会です。廃村になってしまった村を再生させるグループや、福祉施設を運営するNPOの人たちに参加してもらったりと、展覧会という機能をプロジェクトベースの人たちが使っていけるような企画にしました。

● 執筆

書籍「素が出るワークショップ」

アート・都市計画・福祉など、色々な現場でそれぞれの寄稿者が行なっている「ワークショップ」と呼ばれる事例を集めて比較しながら、ワークショップ論を新しく考えていくような内容です。

note「無いものの存在」

去年の11月末に右足を切断したことで、「幻肢痛」という症状が出るようになりました。大学の卒論で現象学を扱っていましたが、「幻肢痛」は哲学的主題としても現れることがあります。その症状を自分で体験できるのが面白かったので、自分の身体を通して、それがアートの仕事にどういう風に影響を与えているかを言語化したりしています。

青木: 紹介したような事例の中で僕が考えているのが、人はどうやって「アート」に出会えるか ということです。「アートを見に来よう」と思って訪れる人 だけじゃない人が出会うパブリックな場、たとえばニュータウンの中の空き店舗とか、おしゃれなカフェがある一角の物件、下町の中で、突然「アート」と呼ばれるものに出会ってしまう。その時に、それをアートだとは思わない人もいれば、「これは作品だ」と思って見に来てくれる人もいる。いろんな人が出入りする所で、どういう風にアートを届けることができるのか、っていうのを考えています。

僕は「アート」をいわゆる “美術作品” みたいなものだけに限定しないで考えていて、アートとは人が安心して変容できる技術という風に捉えています。美術作品と呼ばれてなかったものの歴史に今すごく興味があって、大正時代に行われていた福祉だとか、工芸的なジャンルに置かれているクリエイティビティとか、そういうところにも、それを通して人が緩やかに変わっていける技術があるんじゃないかと。

それは別に美術館などを否定しているわけではなく、美術館は美術館というシステムとして、そこに入ると “どんな作品に傷ついたり嬉しくなったりしても大丈夫だよ” という空間や制度として作られている一つの技術だと思っています。

アートをあきらめてみる

青木: 今日のタイトルが「ダンスからとびだす」というような趣旨でしたけど、僕も最近は、いわゆる「アート」って言われているものを一回あきらめてみることができないか、という風に考えています。「アート」と呼ばれていなかったものの歴史が気になっていく中で、「アート」と名がつかないけれど「アート的なもの」が、(アートという名前じゃない所で)社会化されているのではないか。そういうクリエイティビティに目を向けていくためにアートをあきらめてみようということを、ある種ポジティブな態度で取り組んでいるところです。

ここまでが青木さんのプレゼンテーション。ここからは青木・中村・秋山の3名によるトークに移行

中村悠介(以下、中村): 青木さんは、今はインディペンデント・キュレーターと名乗っていらっしゃいますが、街の仕掛け人でもあり、全てが全て「アート」の観点からプロジェクトに携わっているわけではないような気がするんですよね。カフェ(喫茶野ざらし)だったり、もはやアートと言えるのか?というような部分も大いにある。それもひっくるめて、あきらめてみる・見つめる・とびだしていく、というところに井戸端会議と共通する部分があると思います。

個人的な興味として、インディペンデント・キュレーターとして今のような仕事に至るまでの経緯が聞きたいです。

青木: 大学ではアートマネジメントを専攻していました。その中で(在学中から)アートプロジェクトの現場に関わりながら勉強していました。大学を卒業したあとは公共劇場で働きながら美術の仕事と行き来していて、劇場を退職したあとにフリーランスで美術の仕事に戻りました。その頃、日暮里にあるHAGISOというカフェのギャラリースペースで展示のキュレーションをすることになりました。その時に、美術文脈の中だけで成立する展示よりも、「日暮里という街の/HAGISOという場所に/作品と呼ばれるものが置かれる」という俯瞰した状況や、作品が展示スペースだけで完結しない、街の体験として作品を見る、といったことを考えていました。

そこからアートプロジェクトに近づいていく時に、「キュレーター」を名乗ることで「アートマネージャー」とは違うキャリアの積み重ねになるんじゃないかと思いました。キュレーターという肩書きを自分に課すことで、より考えていけるアートマネジメントがあるのではないかと。

さらに言えば、意図的にアート外に顔を出すようにしているんですが、特に建築や都市計画に興味があり、それに関わる人たちと実際に話をする中で、やっぱり 言葉が通じない というのを感じていました。お互い近いことを言っている時もあるけれど、投げるボールが違ったり、言葉のニュアンスが違う。そういう時に「インディペンデント・キュレーター」という肩書きがあることで、向こうはこっちを「アートの人」と思って接してくれるので、コミュニケーションの出発点として了解が得やすいというのはあります。

中村: (アートの)外に出ていく時に、気をつけていることはありますか? どういうポジションで、どういう心持ちで外へ出ていくのか、井戸端会議の人たちが知りたいところだと思います。

青木: 僕の場合はアーティストと協働して企画をする立場になるので、クライアントとアーティストの間に立って、アーティストを守らなきゃいけないことが多いです。「アートをあきらめてみる」と言いつつ、アートでなければできないことをきちんと了解するというか。たとえば(相手が)アーティストとデザイナーの区別がついていない人であったり、アートと地域おこしが直結し過ぎてしまっているような場合に、アーティストのクリエイティビティを守ることを考えますね。相手が必要としているのがアートではない場合もあるので、そういう時には違うことを提案します。

秋山: 「アートをあきらめてみる」という言語化ができるようになったキッカケはありますか?

青木: みなさんも、ダンスに救われるとか、心を動かされる瞬間があってダンスをしていると思うんですけど、そういう経験って言語化しづらい。個別的な経験って、美術史には引っかからないわけですよね。そこの個人的な経験と歴史の間で言語化できないところにモヤモヤしていたんですけれど、ここ数年、大正時代の福祉など「アート」と呼ばれていなかったもののクリエイティビティに触れていく中で、少しずつ自信がついてきました。

さらに去年、脚を切断して自分自身の身体が変わっていく中で、やはり「これは必要な言語化だな」と、言っていく勇気が湧きました。本当にこの一年ぐらいですね、この言語化ができるようになったのは。

ここからは井戸端メンバー(白井・安藤・有泉)と、地域で活動するダンサーとして伊東・木村がビデオ通話に参加

白井愛咲(以下、白井): 「言葉が通じない」というお話がありましたが、ダンスをやっていたり、怪我や病気があって身体に意識を向けざるを得ない人と、そうではない人との間で、身体に関する語彙や意識の向け方が全然違う、ということがある気がします。身体に関する言葉が通じなかったような経験ってありますか?

青木: 身体のこと……それこそ僕がnoteを書けているのは、アートに触れてきた経験があるからだと思っています。noteの中でも触れたんですけど、入院している時にお医者さんや看護師さんが幻肢痛の痛みを10段階で聞いてくるんですよね、毎日のように。自分の痛みを10段階で評価するって結構難しくて、それこそ相手には伝わらないわけじゃないですか。「1」だって痛いは痛いだろうし。そういう尺度しか医療としては持てないんですよね。マニュアルとして10段階しかないんでしょうけど、それって表現としては幅が狭いことだなぁと思っていて。最近はそういう、医療の中での身体の経験の伝わらなさというのは感じています。

白井: 青木さんのnoteで痛みの10段階評価の話を読んだ時に、「ダンスでもこういうシーンがあるな」と思ってしまいました。振付家からタスクを与えられ、その場でやってみて、自分で何%だったか評価する、という稽古をやったことがあります。自分の主観的な感覚を数値化する経験自体が、普段はやらないことかもしれなくて面白いなと思いました。

劇場以外で活動するダンサーのあり方

ここで、いわゆる「劇場」以外の場所で活躍するダンサーの2人に話を聞きました。

木村玲奈(以下、木村): 私はもともと青森出身だったので、上京した時は何もない荒野に降り立ったみたいな感じで、東京の「ダンス村」に自分はどう入っていくべきか、どこで活動していくべきか、とても悩みました。大学も地元だったし、東京でも気軽にダンスをやろうって言える仲間がいなかったので、DIY精神みたいなものがどうしても生まれたというか。

神戸DANCE BOXの国内ダンス留学という企画に1期生として参加して、そこから自分の作品を作り始めました。ダンス留学を卒業したあと、「神戸の街中で作品を作ってみないか」という話をいただき、リサーチから始めて、人と出会いながら振り付けを考えていきました。上演だけど劇場じゃないし、誰に見せるのか、どういう人に関わってもらえばいいんだろう、「あぁなるほど、まずは自治会長さんに挨拶に行くんだ」みたいなこととか、振付とも言えるけれど事務的でもある、曖昧なことってすごくたくさんあるなぁとその時に思いました。

劇場ではなく古民家や外で上演することが多いんですが、それを選んでいた訳ではなくて、「絶対作品作りたい!」って思ったら、あそこもここにもチャンスあるぞ って感じでした。それで、自分は諦めない。しつこいってよく言われます。

伊東歌織(以下、伊東): 実は今月で地域おこし協力隊を卒業なんです。3年前に東京から縁もゆかりもない兵庫県の神河町というところに移住しました。地域おこし協力隊といっても地域によって入り方が違うんですが、私の場合は役場の健康福祉課に「体操を教える」という名目で入りました。最初の頃は健康福祉と演劇やダンスの文脈が全然繋がらなくて、自分が東京でこれまでやってきたことが全部使えない、と思いました。神河町にはいわゆる劇場も無く、役場内に文化芸術の課すら無かったので、のっけから「アートをあきらめて」乗り込んだようなところがありました。

当初は「アートには京都や東京で関わって、ここ(神河町)ではお仕事として田舎暮らしを楽しみながら体操を教える」ということでいいのかな、と思っていたんですけど、それでも結局 あきらめると言いつつ、あきらめるとかじゃないというか。いつでも自分がそれを背負っている部分もあったりします。

「自分で考えて打ち出した企画はほぼ思い通りにはいかない」というのもこの3年間で経験しました。全く期待していなかったこと、たとえば、元気なおばちゃんたちに「先生ダンスできるんでしょ!YMCA(※)教えてよ」とか言われるんです(笑)。最初の頃は抵抗があって躊躇していたんですけど、それでも「やりたい」と自発的に言ってきた人たちはその人たちだけだったので、その要求を飲んで、おばちゃんたちの踊りの発表の機会を作ったりしました。するとだんだんその人たちの自発性が出てきて、「いまなら行けるかな」という時に、盆踊りの創作を一緒にやる機会を作ることができて、そのあたりから徐々に変わってきました。東京でやってきたこととは全く違うんですけど、一人ひとりのアイデアをぶつけながら共に何かを作り出す という一番自分が大事にしてきたことを、町民さんと一緒に実現できたのが、すごく自信につながりました。

(※西城秀樹「YOUNG MAN (Y.M.C.A)」)

青木: お二人の話を聞いていて良いなと思ったのが、伊東さんが「いわゆる “劇場” がない」ということをおっしゃっていて、けどそれって結局「いわゆる “劇場”」がないだけで。劇場とかギャラリーとか、それを「そういうものだ」と信じている限りは “いわゆるそういうもの” は無いんだけど、木村さんのようにDIY精神で向かっていけば「それは自分で作れるじゃん」という発想の転換は、どんな場でも必要だなと思います。

たとえば「町内会長に挨拶する」ということも含めて木村さんにとって創作だと思うし、自分がキュレーターとして意識しているのもそこで、クリエイティブをアーティストだけに委ねないで自分で作っていくDIY精神みたいなものは大事にしています。

木村: 青木さんの話で「アーティストを守らないといけない」とおっしゃっていて、アートの中にはそういう立場の(青木さんのような)方がいて「いいなぁ」と思いました。ダンスは個人対個人の付き合いになりがちで、間に入ってくれる人がいないので、言葉が分からなかったり怪しまれても、自分が開拓していくしかない。例えば、求められることと作家として作りたいことが少し離れていた場合でも、自分で調整して打開点を見つけていかなければいけない。そのつなぎ役が、なかなかダンスには無いなぁと思っていました。

青木さんはキュレーターというお仕事だけど、半ば作品を作られているような感じもします。自分は人をセッティングしたり企画することも含めてダンス作品を作らなければいけないので、そこでいっぱいいっぱいになりがちです。ダンスの青木さんみたいな方って、いないのかなぁ……。(ここで木村さんは退出)

青木: いないんですね……。けど、キュレーターは別にコンテンポラリーアーティストとだけしか仕事ができないわけではないので、そういう人が身体表現と結びついてもいいし、お互いに情報・技術・機会などの交換ができそうだなと思いました。

もしもYMCAが踊れたなら

後半からは、YouTubeで聴講していた人も任意でzoomに入室し、クロストークを行いました。

中村: 僕は編集者として雑誌やWebで記事を作ったりしているので、言葉が噛み合わない、通じないということは日常茶飯事なんです。でも逆にダンスは「踊れるから、なんかいいやん?」というか。僕は言葉でしかコミュニケーションをとれないので、「YMCA教えてよ」と言われて踊れるならば、すごい共通言語があるんじゃないの、と思います。綺麗事のようにも聞こえるんですけど、音楽やダンスは言葉を超えたコミュニケーションができるので、言葉を使っている者としてはちょっと羨ましいです。そういう強みを踏まえて、ダンス村からとびだしていきましょう。

秋山: 大分のアーティスト・イン・レジデンスで活動している人に聞いたんですけど、住民や近所の人から「似顔絵描いて!」と言われて、全部に応えて描いていたら1000枚ぐらい貯まって、そこからまた思いがけない作品が生まれる、と話していました。村から飛び出して相手の懐に入っていくような、そういうコミュニケーションのやり方があるんだな、と今日の話を聞いていて思い出しました。

中村: その大分の作家さんも、おばちゃんにYMCAの踊り方を教える場合でも、一人一人描き方や踊り方は全員違うわけで、その人なりの突破口が絶対にあると思うんです。その点、言葉を使う僕にとっては、自分なりの共通言語の見出し方ってなかなか難しいです。ここで一曲歌でも歌えたら、もしもピアノが弾けたなら……。そういうのがあるっていうのが、共通言語だなと思いました。

プロフェッショナルの壁

中村: 「野ざらし」って、喫茶店なんですよね? オルタナティブスペースとして店内に展示スペースがあるんですか?

青木: そうです。飲食店として始めて、今は店舗から離れてプロジェクトベースで進めようという話になっていっています。ポイントとしては、あそこを「ギャラリーです」という看板を掲げてオープンしていたら、たぶんあんまり人が来なかったような気がして。「喫茶店」という皮を街の中で被ってることで、普通に喫茶店を求める人とも出会える。

中村: そこでも「アートをあきらめた」?

青木: 面白かったのが、喫茶野ざらしのメンバーである中島晴矢というアーティストが、お店に立ってコーヒーを淹れ始めた時に「俺、今までで一番ソーシャリー・エンゲージドしてる」と。ギャラリーだけで展示していたらこういう人たちとは出会えなかったし、その人たちと一杯のコーヒーを通して、アートの話まで出来ている。「アートが不要不急か」という議論もありますが、「でもやっぱり生活の中でそういうものって必要じゃないか」というところを考えていくためには、僕らにとって大事なアクションだった気がします。

中村: なるほど。青木さんの活動を語る中で、ソーシャリー・エンゲージドというのが欠かせない観点になってきますね。ダンスでソーシャリー・エンゲージドな事例って、何かありますか? そこがダンスからとびだす第一歩になるんじゃないかと考えたんですけど、みなさんいかがですか。

秋山: ひとつネックになっているのが、「ダンサーは踊りたい」ということかもしれません。私と同世代のコンテンポラリーダンサーの多くは、バレエの基礎など何かしらのテクニックがある中で、「必ず踊らなきゃ」「ダンスを、する!」みたいなところからなかなか離れられない。「音楽をかけて、劇場で踊る」というオーソドックスなところから離れられずにいる結果、やっぱり「ダンスはダンスの人だなぁ」という風に地域の人からもアートの人からも見られてしまって、接点が起きづらい、村から飛び出しづらい、ということに繋がるんじゃないかと思いました。

白井: 「人はなぜおどるのか」という本の中では、踊りを「見る踊り」と「おどる踊り」に分類しています。今のバレエやモダンダンス、コンテンポラリーダンスは基本的に「見る踊り」として、ダンサーはダンサー、見る人は見るだけで踊らない という風に職業的に分けられている。その一方で、盆踊りや民族舞踊のように、専門化されずに誰もが「おどる踊り」というのは世界中にあります。

たとえばダンスのワークショップや、地域での発表の場づくりなどは、踊る側の人を増やす試みとも考えられますが、青木さんはソーシャリー・エンゲージド・アートをやる中で、「プレイヤーを増やす」という意識はありますか?

青木: 絵を描いた経験って、みんなあるはずじゃないですか。でも、大人に「絵を描けますか?」と聞くと「私は絵は描けないです」と言ったりする。ダンスもたぶん、嬉しくて楽しい音楽が鳴っていたら体を動かすように根源的なものなんだけど、ジャンル化してプロフェッショナルがいたりすると、ジャンルに対して距離感が生まれてしまったり、クリエイティブなこと全般にハードルが生まれてしまうと思います。そこの経験のデザインは企画をする上で意識していますが、それを通じて「プレイヤーを増やす」とまでは思っていないですね。10年後くらいに結果が現れるかもしれないし、そうなったら面白いかな〜ぐらいのところに賭けてるかな。

秋山: 「関係人口を増やす」という話は、よく出てきますよね。作品の作り手だけでなく、劇場に集まってチラシを作ったりと、様々な関わり方をする人口を増やすのが大切、という考え方があります。

青木: 個人的に「プレイヤー」という言葉を普段あまり使わないようにしていて、まちづくりの文脈でも出てくる言葉ですが、(プレイヤーとそれ以外の間に)線を引いちゃう言葉だなと。街を作れる人が限定されてしまう、技術がないと関われない……、その線引きがあり続ける限り「壁だな」という気がしてしまいます。

木村さんの話に出ていた「DIY」も、今ではプロフェッショナル化してしまっていたり、自分で勝手に作っていいはずの「ZINE(個人で制作する小冊子)」を敷居の高いもののように捉えてしまったりしている。DIY精神あるものがプロフェッショナル化されている、その壁をどうしたら取っ払えるか?がすごく大事なポイントな気がします。

自粛期間中、ダンサーはどうしてた?

ここで、青木さんからダンサーに質問です。

青木: みなさん、コロナでの自粛期間中、ダンスってされていましたか?

小山まさし: 私は踊ってました。屋上に住んでいるので、ドア開けたらすぐ開放感のある場所なんです。いつでも踊れる状態だったので、最高でした。

伊東: 私も家の中の和室や、庭で山を背に踊ったりしていました。それと、体操事業ができなくなったので、知り合いのおじちゃんおばちゃんがどうしているのか気になって、1人1人の家を訪問しました。繋がりを切らさないために、昔の写真を借りたりお話を聞いたりして手作りの新聞を作ったり、玄関先で、出張?出前体操みたいなものをしてました。それが面白かったです。

家の中に入ると、普段集まる場所で見るその人と、すごく変わるんです。外で見せる顔と家の中で見せる顔が全然違う。そのことが、意図せずアート的な活動だなと思って感動しました。

青木: なぜそういうことを聞きたかったかというと、アートプロジェクトの人たちも、イベントごとが中止になって「なかなか新しい出会いがない」という話をしていたんですけど、僕はそんなことはなかったんです。「喫茶野ざらし」で近隣の新規のお客さんが増えたり、「ファンタジア!ファンタジア!」もあったので、生活の延長の場では新しい人にたくさん会えていました。スローペースにはなったけど、活動がストップすることはなかった。

それって、どこが自分の表現のフィールドになっているか によってだいぶ変わるなというのを痛感しました。大正時代の福祉を調べていると、たとえば精神医療の病院でやられていた作業療法では、精神病の患者さんとお医者さんと庭師が、池や山、公園を造園したりしていて、今から見ると一大アートプロジェクトのように感じられる。でも当時の院長は、そういうものを「アート」とは謳っていなかった。ジャンルとして確立されていなかったというのもありますが、やっぱりそこでは「それがアートかどうか」よりも、「その人たちがより精神的に豊かになるように」という切実さが優っていたからだと思うんです。

みなさんが屋上で踊れる、訪問して体操するということの中にも、誰かに見せて「これがダンス作品である」ということよりも、もっと手前の切実さがある。そこにアートプロジェクトっぽい兆しがあるのかもしれませんが、そっちを先に求めていないからこそ生まれる、困難な状況でも実現できる可能性を、アートでもダンスでも探りたいです。

マニュアル外の身体

青木: 僕が学生時代に卒論で引用していた現象学では、「コップに手を伸ばす」みたいな動き一つを考察したりします。普段、多くの人が普通に身体を動かすじゃないですか。別にそれをダンスと名付けることはないけれど、身体を動かしているということに意識を向けていったら、それは表現につながる というのは、義足のリハビリをしていても感じました。

義肢装具士さんやPT(理学療法士)の方も、医学的なアドバイスはできるけど、すごい義足を使いこなす患者さんの動きって、専門家でも言語化できないんです。「なんでこの人はこんなことができるのか?」「わかんない」「教科書上はありえない」って言うんです。でも、それをできる身体を持っている人はいて、医学の言葉や義足のマニュアルだけではたどり着けない身体の使い方がある。身体を動かすという可能性においては、そういう現場にも、生活の場に入り込める、ダンス村を抜け出せるところはある気がします。

横尾圭亮(以下、横尾): それって芸術全般と通じるところがあるんじゃないかと思いました。芸術をやったことのある人とない人の間の最大公約数ってなんだろう、と。繰り返しを経て不合理なものが、合理的なものを超えることがある。たとえばレジ打ちの人の動きが、合理的な範疇を超えて異様に早くなっていたりする、そういう要素が芸術と社会における最大公約数的なことになるんじゃないかと、ふと感じました。

暮らしに溶け込む・溶け込まないダンス

中村: 青木さんは「ファンファンレター」、伊東さんも手作りの新聞を作ってるとおっしゃっていますが、なぜ新聞なんですか?

青木: 墨田区って、Webよりもクチコミが広がりやすいんです。人のスピード感で情報が伝わるようにしたくて、紙媒体にしました。

伊東: 体操のメンバーは基本的に70〜90代なので、ネットもやっていないしスマホも持ってないけど、紙は見るんですよね。新聞に、ひとこと「元気にしてますか」みたいなことを書いてもらったり、昔の写真を見せてもらったりしていたら、体操教室にきている人は意外と元々踊ってた方が多いことがわかって、それにもびっくりでした。地域で芸をするのが普通だったんですよね。「青年団」と言ったりするんですが、地域の催し物の中で発表会のために芸をするのが当たり前で、日本舞踊や扇舞(せんぶ)をやっていた人も多いというのを、その時に初めて知りました。

中村: その人たちには「プレイヤー」という意識はないわけで、お祭りや共同体の中での役割っていうだけですよね。そういう関わり方が面白いし、ヒントがあるような気がします。人の家に行く=訪問、出張、出前ダンスみたいなことを意識してやってみるのも面白そうですね。

伊東: けど、地域の中で普通に踊っているとギョッとされる というのはあって。私も最初の頃、東京でやっていたようなことをそのままやって微妙な雰囲気になったりしてました(笑)。それで、最近味を占めたのが、お面ってとっつきやすいみたいで。お面を被ってウロウロしたり神社で踊ったりしてると、みんなすごく見てくれるんです。子どもたちが集まってきたり、おばちゃんに「お花代いらないの?」って言われたりしました。異物なんだけど とっつきやすい、そういうあり方が使えるのかもしれません。

横尾: ロシアの俳優学校で活動していた時に、「カプースニク(=キャベツパーティー)」というのがあって、俳優たちが歌やモノマネ・即興などの技能を使い、地域の芸術サロンや自宅パーティーに呼ばれて芸を披露するということが頻繁に行われていました。ダンスでもそういうのを見てみたいなぁと思ったりしましたが、考えてみると、コメディアン・デラルテや大道芸人、日本でも旅芸人一座など、昔からそういう人たちはいるわけですよね。

砂連尾理: エイリアンとして違う文脈の人たちとこの10年くらい関わっていますが、違う文脈に入っていくという意味では海外に行くのと一緒だなと思います。ダンサーというのは、そういうことに向かう瞬間が多いのかもしれません。

中村: ダンサーのみなさんは、エイリアンとしての覚悟がいるのかもしれませんね。ダンサーが入ることで、いつもの街の動線に亀裂が入る、ギョッとする、ということは大いにある。もっとエイリアンが増えたらいいのにな、楽しくなるのにな、と思います。

四方八方に話が散らばりましたが、青木さん、こんな風にコンテンポラリーダンスの人に囲まれる機会はこれまでなかったとのことですが、普段接する人たちと何か違いを感じたりしましたか? どういう見え方をしていましたか?

青木: そうですね。みなさんの話を聞いてると、ダンスって身体一つでできることなので、創作へのリアクションの速さはすごくある気がします。ドアを開けてすぐに踊れる、もしくは踊れなくなってしまうことも含めて、創作と自分自身へのリアクションの速さを感じました。

あと、「合理性」という言葉については僕も最近考えています。「身体の動かし方を限定する」というのはある種、暴力的な行為にもなりうると思うんですが、一方で、1人でも踊ってしまえる圧倒的な個別性、自由度がある。ダンスはその両極端の刃を持っている表現だなと思います。

義足を通じて新しい身体の動かし方を獲得していく中で、僕自身にとっての自分の身体との向き合い方は、マニュアル化されない、想像力によってたどり着けるところにあります。「いわゆる“合理性”」ではない、想像力の合理性によって自分の身体と向き合っていって、そこからさらに「街」みたいな規模感で自分の外に関係を作っていけたら、すごくソーシャリーでエンゲージドを起こしていくアクションだなと感じました。

編集者メモ

青木さんから提示された「安心して変容する技術」「アートをあきらめてみる」といったキーワードに加えて、DIY、YMCA、出前、合理性、エイリアン……など、たくさんの気になる言葉が飛び交った3時間でした。地域に入ってアートと暮らしの間・個人と社会の間を軽やかに行き来する青木さんの話を聞きながら、一方的ではないダンスのあり方についてそれぞれが思いを巡らせることができたのではないでしょうか。今後もこうしてトークを重ねていくことで、(私たちが感じている)ダンスを覆う殻を、内側から柔らかくしていけそうな予感がしました。