2021年11月27日〜28日の2日間、ダンス井戸端会議メンバーであるはらだまほの主催で「ことばとからだの往復書簡展」が墨田区の古民家、京島駅2Fと旧邸稽古場の2会場で開催されました。

「ことばとからだの往復書簡展」とは、前年の企画である「ことばとからだの往復書簡」で創作された7人の作家による映像作品に、はらだまほと熊谷理沙という2人の作家がパフォーマンスやインスタレーション、音声展示などで返答をした作品展です。ダンス井戸端会議からも作家や映像出演、スタッフなど多様なスタイルで公演に参加しました。普段、プロデューサー、行政関係者、ダンサーとして異なる立場で文化芸術に関わる3人の眼差しで捉えたレビューを掲載します。

正座をするのは何年振りだろうかと記憶を遡っている暇もなく関節が悲鳴をあげる。いや、悲鳴をあげているのが関節なのか、靭帯なのか、骨なのかはわからない。わからないがあと20秒も持ち堪えられない。何事もなく座れていた往時のイメージ通りに腰を下ろしたつもりだったけれど、足のどこかの何かが限界らしい。

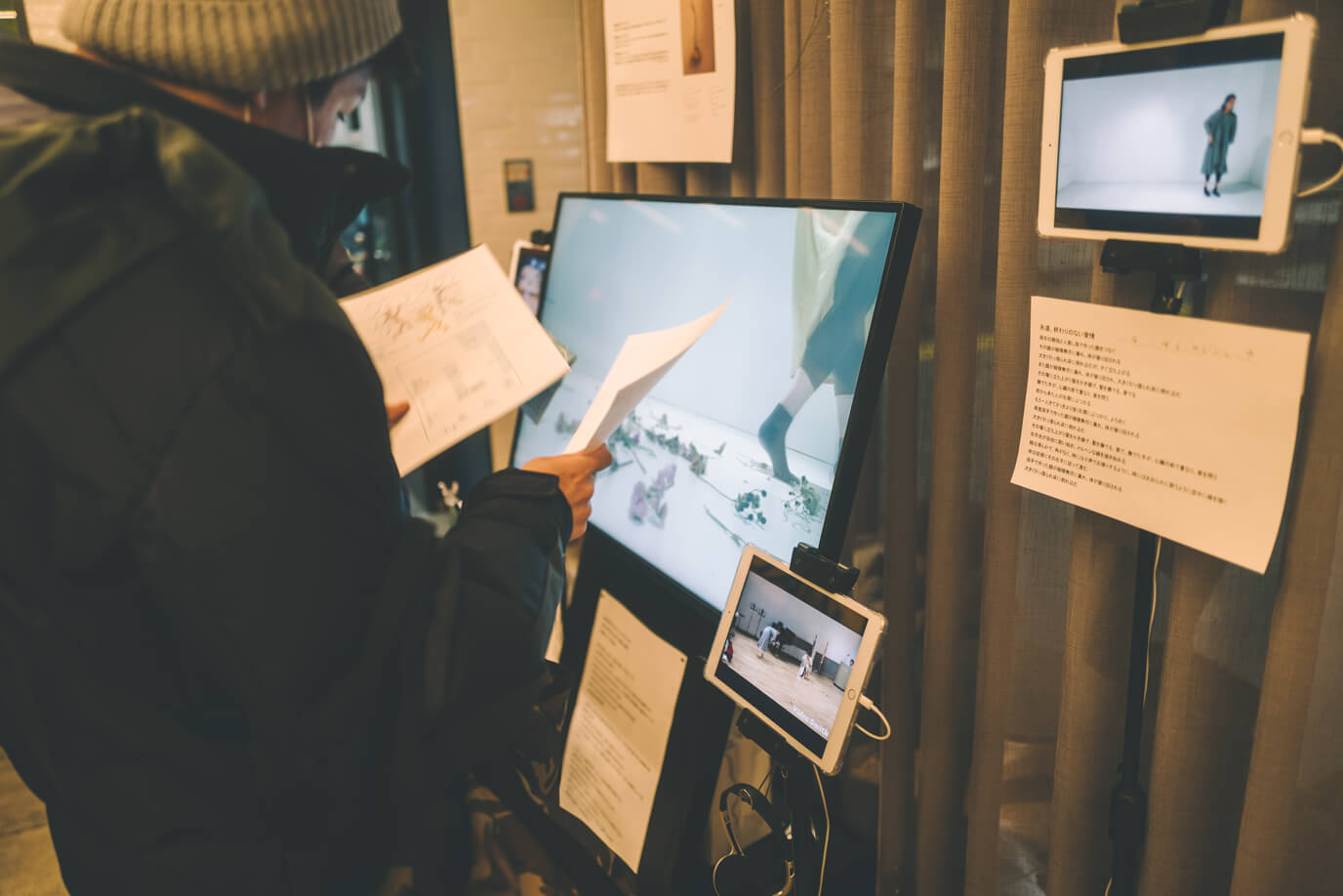

会場の京島駅は、元々米屋だったという2階建ての日本家屋で、展示がある2階は十畳ほどの書院造の和室がほとんどを占めている。床の間の前に丈の低いディスプレイが置かれ、さらにその前に座布団が敷かれていた。うやうやしく正座して映像を見ようにも、足がこんな具合では集中もできなくってかえって失礼だと思って足を崩す。

ディスプレイには、ここではないどこかの部屋が映っている。白い壁と、白い肌に白い衣服の人。平板な白い壁に人肌の色が馴染んでいる。自分が今いる部屋といえば、足許の畳は枯草色、ディスプレイの背後の床柱は褐色で、手のひらの色とは馴染まない。ざらざら、ごつごつしていて、映像のなめらかさとは対照的だ。立ち上がって、隣の違棚に置かれた小さなディスプレイの映像を見ると、また別の部屋が映っている。今度は和室だが、壁も襖もカーテンの色も白く、中にいる人は保護色のように白い衣を纏って、部屋中をひたひたと這いまわっている。

私の自宅の部屋も、映像の中の部屋のように、白い壁が継ぎ目なく繋がっている。身体と部屋のさかい目を見失うような2つの映像を見ながら、コロナ禍で白い部屋に閉じ込められていた日々を思い起こすと、自分の身体が部屋に融解して、部屋の内臓になっていたような奇妙な感覚に襲われる。

向かいの壁には、一面に纏われた幾重かの布がスクリーンになって、また別の映像が映されていた。「ぼーーー」という持続音とともに、のぼせた頭のように霞んで、二重、三重になった女性の映像(同じアングルの映像が複数重ねられたり、同じ映像が左右反転して重ねられたり、異なる身体の動きの映像が重ねられたり)が映っている。

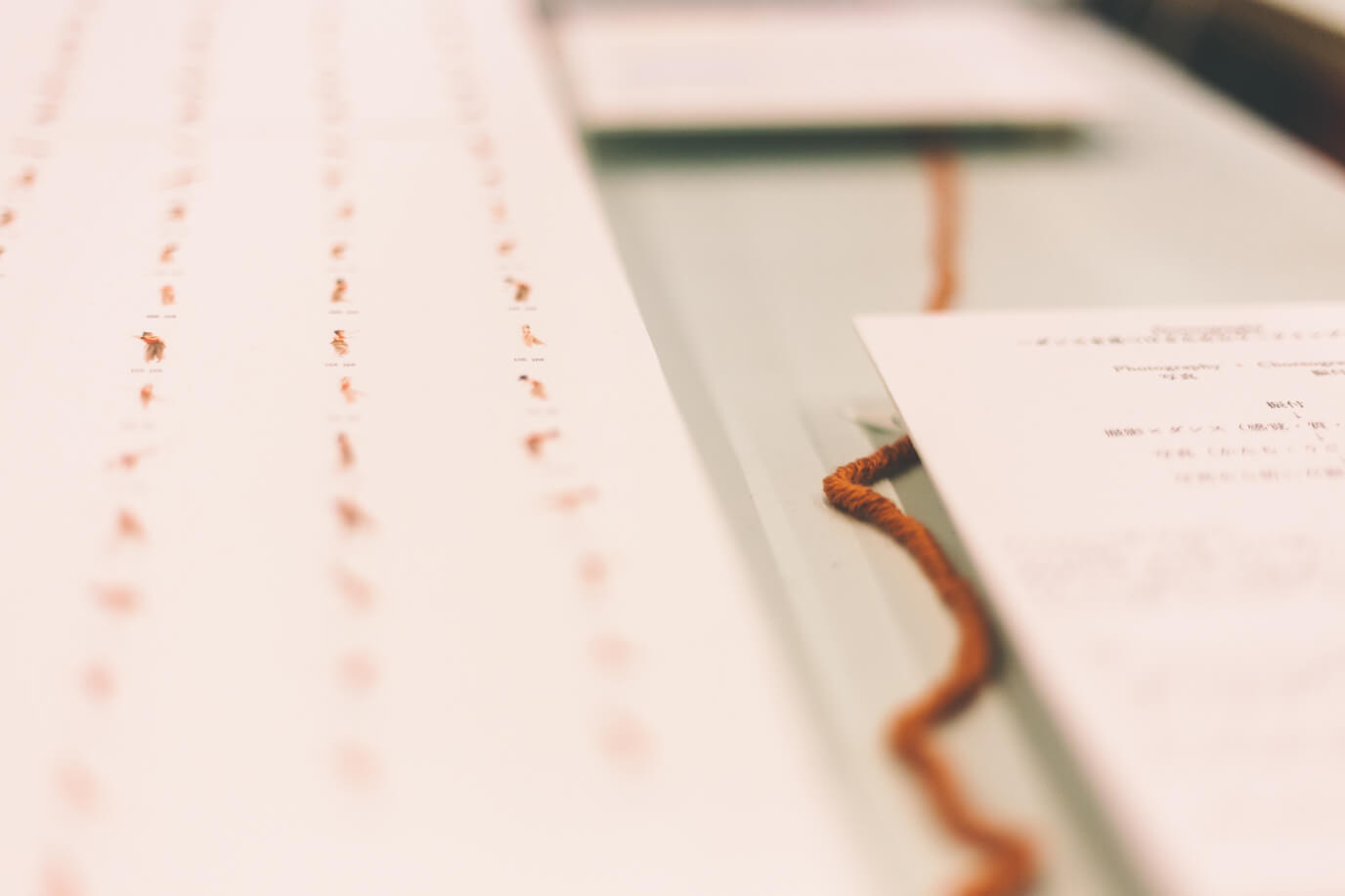

会場に入るとき、受付で展覧会を鑑賞中に行うことについての指示書を渡されていた。この『白日夢』という映像を見ながら、思い浮かんだ言葉を紙にいくらでも書き連ねよ、という内容だった。

タイトルの通りに現実を裏切るような浮遊感のある映像はつかみどころがなく、いざ映っているものについて書こうとすると、失語症になったように言葉が出ない。スクリーンの布の光沢に、映された影が白光りして跳ね返っているので、「銀色」と、かろうじて印象らしい一言目を紙に書く。

動く女性の肢体の映像を見ているうち、ぼんやりと頭の中に別の風景が立ち上がってきた。床を叩く無数の手足の動きは、道路を叩く雨脚に。伸ばされた脚は、山谷に架けられた高架橋に。弧を描くような四肢の動きは、昆虫の運動に。「昆虫」と紙に書いてみるさなか、本当に昆虫だろうか?と映像に目を戻してみる。しかし、一度紙に書きつけてしまうと、さっき思い浮かんだ幻が頭から拭えない。

そうして映像を2周3周と見ていると、脈絡なく「循環」や「呼吸」という言葉が頭に浮かんでくる。

この日は風が強く、隙間風の冷たい空気が、障子が開け放たれた家屋の中を緩やかに巡っているのを感じた。家はがたがた、ぎしぎしと震え軋みながら、空気を取り込みつつどこかから吐き出している。呼吸をしているように。そんな家の息づかいを感じていたから浮かんできた言葉なのか、また手元の紙に書きつけた文字から目をあげて確かめると、今度は全ての動きが呼吸や循環のメタファーに見えてくる。もう一人の自分に操られているように、書きつけた単語に眼差しを支配される。

もはや新鮮な言葉が浮かんでこなくなって諦めていると、しばらくぶりに座敷の前の扉が、ゴトッ!と展示室内の静寂に遠慮を欠いた音をあげて開いた。押し戸の向こうは個室になっていて、一人づつ入って中の作品を鑑賞することになっていた。

空いた部屋に入ると、さっき感じていた建物の空気の循環から隔離されて、家の心奥に入り込んだような静けさに包まれる。中は主のいないがらんとした寝室だった。板張りの洋間で、西向きの窓から空のベッドに日が差している。窓際の机の上にヘッドホンとプレーヤーと指示書が置いてある。指示にしたがってカーテンを閉めて、ヘッドホンを着け、再生ボタンを押す。

初めは「上演環境」を整える、という言葉に従って、深呼吸をして、肩を回す。ああ、これは運動前の「準備運動」なのだと思って、入念にその指示に従って身体を動かすけれど、正座と同様に準備運動をするのも何年ぶりかのことだった。いつも広げない角度に関節を曲げたり、動かさない速度で手足を振ったり、日常は感じない骨や腱や筋肉や血管の存在を感じる。彼らが身体の中から私に向かって主張しているのか、私が身体の中の彼らを見つけているのか、どちらなのだろう。

上演環境が整って、いよいよ上演が始まって目をつぶる。さて、どう身体を動かすのかと思っていると、どこを動かすよう指示があるわけではない。

「身体の中に風船がある」

と言われて、横隔膜の動きに意識が向く。しかし風船は、身体の中で私の意思と関係なく膨らんでいくという。言葉に従って、存在しない体内の感覚を想像する。直立した私の身体が舞台ということらしい。

今度は内臓に鉛が溜まって、身体がその重みで地球の中心へと引っ張られる。重心が膝の方へ落ちていく。勝手なことをする内臓だが、自分の内臓だから逆らえない。しかし引っ張られていくうちに、内臓の主の身体は岩に擦り減って、マグマに灼かれてぼろぼろになってしまうだろう。

続いて、重さを失った身体は風船のように空に浮かんでいく。実際の風船は、空にまっすぐ昇って行っても宇宙にたどり着くことはない。温度や紫外線でゴムが劣化して、いずれ裂け目ができて千切れてしまうらしい。上演中の身体もやはり、いつまでも昇り続けることはなく途中で止まってしまった。しかし、幽体離脱して二重になった一方の「身体」は昇り続ける、という。地下深くまで潜って、空高く昇って、ぼろぼろになった自分の身体を、痛みや苦しみを伴わずに想像する。氷の屑になった自分の亡骸から、離れていく魂として見送るように。

舞台の幕には言葉はなく、穏やかな波音とともに下される。そこは死後の世界か、新たな生命になったのか、身体がかたちを取り戻して、波を受け止めている。

ヘッドホンをはずし、カーテンを開け、慎重に出口の押し戸出口の扉を開けると、ガチャン!と、やっぱり室内の静けさを脅かすような音がする。

言葉に従って自由に浮き沈みしていた身体から、不自由な身体に戻ってきた。1階に続く階段は古民家にありがちな急勾配で、踏板の幅も狭いので怖い。さっきまで空高く飛んでいても平気だったのに、身体が重力を失うのを恐れている。

建屋の外に出ると、家を揺らしていた北風がコートに直に吹き付ける。

「寒い寒い」

と口に出すと、頭の中が寒さに支配される。会場に着いたときはこんなに寒くなかった気がする。天気が変わったのか、身体が変わったのか。さっきまで不便に使っていた家に実は守られていたのだとよくわかる。

身体と容れ物の家、想像する私と容れ物の身体。ぎこちなくもわかちがたい関係について考える。

上田和輝