全国各地のコンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020の<DANCE ARTIST VIEW 2020 セルフカルチベート -若手が自分で考える育成プログラム->事業として、2020年11月30日(月)に<ダンスを外から⾒つめる・語る [第4回]>をオンラインで行いました。

第4回のゲストは、民俗学者の市東真一さん。引き続き編集者の中村悠介さんにオブザーバーとしてサポートして頂きつつ、ダンス井戸端会議の安藤行宥が進行役を務めました。

テーマは「祭りと踊り」。イベント告知ページはこちら。

テキスト:安藤行宥・白井愛咲

ダンスを外から⾒つめる・語る [第4回] 祭りと踊り

市東真一(民俗学者)×中村悠介(編集) × 井戸端メンバー(ダンス)

日時:2020年11月30日(木)20:00〜23:00 *このイベントは終了しました

場所:オンライン *Zoom + YouTubeライブ配信

参加費:無料

出演:市東真一(民俗学者)、中村悠介(編集)、ダンス井戸端会議メンバー、他

進行:安藤行宥

企画・運営:ダンス井戸端会議

事業タイトル:「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020」

文化庁委託事業「令和 2 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

共催・企画: NPO法人DANCE BOX

前回と同様に、前半は少人数でのzoomトークをYouTubeで配信。後半は視聴者にも任意でzoomに入室していただいてのクロストーク、という構成で行いました。

祭りと踊り

市東真一(以下、市東): はじめまして、市東真一と申します。現在は神奈川大学の常民文化研究所で民俗学の研究をしています。研究テーマは都市祭礼や、民間信仰……例えばお稲荷さんだったり、小さい祠の神様とか、そういう研究をやっております。今日は「祭りと踊り」ということで、都市祭礼や色んな踊りについて話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

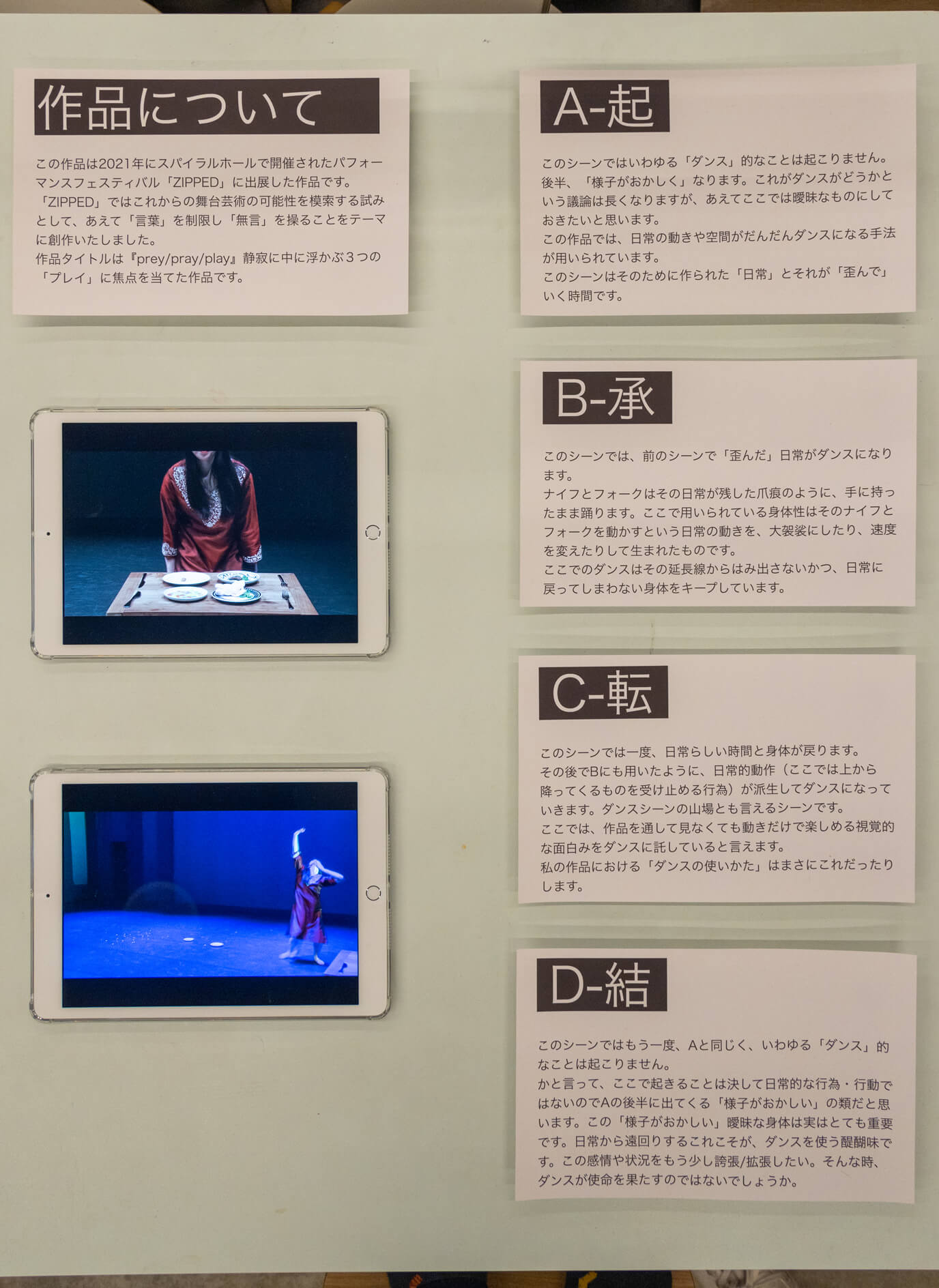

市東: こちらの絵は、日本で1番最初に踊りが踊られたと言われている場面です。光が差している部分を見てください。これはアマテラスさまという日本の太陽神が、天岩戸(アマノイワト)という所にこもった話です。スサノオノミコトというアマテラスの弟が狼藉を働きまして、お姉さんのアマテラスは怒って引きこもっちゃうんです。引きこもっているといっても天岩戸の洞窟に岩を置いて塞いでいるだけなんですが、そうすると太陽が昇らなくなり、世の中が真っ暗になってしまった。そこでどうにか引っ張り出す方法はないかと神様たちが話し合った時に、ある知恵者の神様が「お祭りみたいな楽しい雰囲気を出して、引きこもっている神様を出そう」と言った。そこでアメノウズメという神様が、ストリップショーに近い事を……裸で踊るようなことをやって、他の神様がそれを見て大笑いするというシーンです。それでアマテラスが「なぜ自分が隠れて世の中は暗くなったのにみんなは笑ってるんだろう」と気になって覗いた隙に、この力持ちの神様——タヂカラヲノミコトという神様が岩を思いっきり持ち上げて、世の中が再び光を取り戻した。これが日本で1番最初の踊りだと言われています。

実際のところ、日常的に「なんだか今日は元気だから踊ろうかな」ということはなかなかありません。「踊り」はだいたい非日常な空間で行われるということになりますが、それが何かと言うと「祭り」なんですよ。じゃあそもそも「祭り」とは何なのか。僕の研究内容とも絡めつつ、「祭りの中の踊り」について話をさせていただきます。

民俗学とは?

市東: まず、「民俗学とはなんぞや」という風に考える方が多いと思います。「民俗学」とは海外の影響を受けながら日本で独自に発展していった歴史学——現代社会を捉える学問です。他に歴史を考える学問の分野としては、古文書を読み解く文献学、発掘調査をする考古学などがありますが、民俗学は語りとかお祭りとか、そういった地域の文化から歴史を考える学問です。要は日本人が日本人を研究する学問で、「自己内省の学」とも言われています。例えば「夜に爪を切ってはいけない」とか「夜に口笛を吹いてはいけない」、「霊柩車を見たら親指を隠す」とか、「お年玉ってそもそも何なのか」……。「民俗」とはそもそも「民間伝承」の略でありまして、特定の集団の中で共有される文化的事象(これを海外ではフォークロアと言います)、そういうものについての研究が民俗学です。

お祭り=特別な時間

市東: さて、皆さんはダンサーということなので見たことのある光景だと思いますが、こちら(写真)は「楽屋」と「舞台」です。控え室のことを何で「楽屋」と言うのか、わかる方いますか。

白井: 考えたことなかったです。

市東: そうですか。また、ステージの事を「舞台」と言いますね。そちらもわかる方はいますか。

安藤: 「上で舞う台」ってことですか? お能の文化ですかね。それより前だと、神楽とか?

市東: そう、これは意外と知られていないんですが、神道の言葉なんですよね。神社で使われるんです。「楽屋」というのはそもそも神事で演奏する人たちの場所で、雅楽の人がいるから「楽屋」と言います。「舞台」は安藤さんも言った通り「舞うための台」であり、この台というのは常に置かれているものではなく、特定の時のために作られるんです。普段はバラバラにされていて、お祭りなどの時に組み立てられる台、というのが元々の語源だと言われています。

皆さんはあまり意識していないと思いますが、日本の芸能の言葉の起源は、神社の言葉が非常に多いんです。神社の中でも小さい村のお祭りの場合は特に、舞台が常設されていることはあまり無いです。舞台というのは、お祭りの時だけに仮設で作られる場合が多い。皆さんは普段からダンスをやっていらっしゃると思いますが、基本的に僕たち日本人の日常では、あまり「踊る」ということはしません。「踊る」というのは非日常的な行為なんです。芸能の中で神社の言葉が使われてくるのは、それが特別な時間だからなんですよね。

こういう風に、普段何気なく使っている言葉にも実は意外な語源があったりするので、今後意識してみると面白いと思います。

祭りとは?

市東: さて、日本全国に「お祭り」ってどれくらいあるかというと、大体3万ぐらいあると言われています。これは観光としてのお祭りの数で、家の中での小さいお祭り等を合わせると多分1000万、あるいはさらにその倍はあるだろうとも言われています。

○○祭りという名前の催し物は様々ありますが、「祭り」の本来の意味とは、心霊を招き入れて供物や舞踏を捧げて歓待し、一緒に飲み食いして「無事に一年過ごせますように」「豊作になりますように」と祈ったり、「1年間お守り頂きありがとうございました」という感謝をするようなことでした。「祭り」というのは マツル(待つる)、マツラウ(待つらう)、つまり「神の来臨を待つ行為」が語源とされています。

民俗学では特別な日のことを「ハレの日」といいます。また日常のことは「ケ」と言い、「ハレとケ」という概念があります。お祭りは「ハレ」であり非日常、いわば日常から切り離された時間軸であるため、上も下も何もない、何もかもが許されるようなカオスな空間です。

四季ごとのお祭りの意味について見ていきましょう。春のお祭というのは、豊作を祈願するお祭りです。夏は病気が流行ります。昔はウイルスなどの知識もなかったため、病気の原因を怨霊のせいと考えて、怨霊たちを集落の外に追い出すためのお祭りをやります。秋のお祭りは「いっぱい稲ができました、ありがとうございます」ということで、収穫祭ですね。そして冬は生命力が弱まる時期なので、いろんなものが欠乏していく。「ひょっとしたら来年は春が来ないかもしれない」という危機感がある。そこで祭りをやることによって神様の生命力を復活させたり、新しい年が来るように願ったりします。四季ごとのお祭りには本来、そういった意味がありました。

さて、突然ですが、ナマハゲと盆踊りの共通点はなんだと思いますか? ナマハゲは1月、盆踊りは7月頃に行われるというのがヒントです。要は季節の変わり目に、「あの世から見えないものがやってくる」という考え方が根底にあります。そういう時に、ナマハゲのように人間が変装してパフォーマンスするものもあれば、盆踊りのように一緒に踊って歓待するという形もあるわけです。季節の変わり目に外部からやってきて何かをもたらして去っていく、ナマハゲやサンタクロースのような存在を「トリックスター」と呼びますが、そこには「芸能」、何かを「演じる」ことが必ず付いてきます。その中に「踊り」というのもあるわけです。

民俗芸能とは?

市東: 民俗芸能とは地域で伝承されてきた芸能で、昔から自然発生的に行われてきたものを言います。舞台監督がいて脚本家がいて……というような形で「作る」ものではなく、自然発生的に生まれたものが民俗芸能(郷土芸能)です。

まず、民俗芸能の中では「舞う」「踊る」という分類があります。「舞う」というのは旋回、ぐるぐる回る。「踊る」というのは、上下にぴょんぴょん跳ねて回る。

いくつか民俗芸能の例を挙げます。神前で舞われる神楽では「鎮魂」と「魂振り」というのがありまして、これらはどちらも「神様と一緒に踊る」ということですが、それによって魂を鎮めるのが「鎮魂」、神様をこっちの世界に招くことでその神様のエネルギーを周りにばらまくのが「魂振り」です。

他には、「田楽」と言うと食べ物をイメージすると思いますが、本来の意味は「予祝行事」です。つまり田植えの前に田んぼの真似事をすることによって「田んぼが豊作になりますように」とあらかじめ祝う行事です。行為(=田植えの真似)によって、自分が望む結果(=豊作)を引っ張り出してくるということです。

それと「風流(ふりゅう)」、これは祇園祭のように山車屋台とかお囃子とか、派手なものを言います。怨霊は派手なものが大好きなので、そこに集まってくるんです。『ハーメルンの笛吹き』という昔話を知っていますか?ネズミを退治する男の話なのですが、笛を吹くことでネズミを集めるんです。それをネズミではなく疫病や怨霊に対してやるような感じで、お囃子をしながら集落の外に追い出します。

こうして民族芸能を見ていくと、全部が全部同じ意味ではないのですが、実は「見えないものと一体となる」ような意味合いを持つものが多い。さらにその中には、踊りやパフォーマンスをすることで、自分が望む結果——未来を実現させるというような意味を持つものもある、ということが言えます。

踊りの相手は神様から人へ

市東: (写真を見せる)これは、千葉県の成田の祇園祭で僕が踊っているところです。ここでは「あんば踊り」という踊りを踊っています。「あんば踊り」とは悪魔祓いの踊りで、「あんば大杉」という江戸時代に流行った神様に由来しますが、それが今でも踊られています。この踊りには、毎年色々と新しい踊りが付け加えられています。踊りを付け加えるのは基本的に若者組という青年の集団の、頭(かしら)と言われるリーダーです。そのリーダーが毎年就任する度に「今年はあの半纏の色を変えよう」とか「新しい踊りを付け加えよう」という風にやるわけです。なぜ新しい踊りを付け加えていくかと言うと、観客がいるからです。見ている人たちは毎年同じものだと飽きるので、それに呼応してどんどん派手になっていく。観客がいると、踊りが派手になっていくんです。さらにお囃子も早くなったり、山車の引き回しも早くなったりして、観客と交流することによって行事が派手になってくるという構図があるんです。

先ほどの例でいうと「風流」に該当しますね。本来、神楽などは神様に向けて踊られるのですが、平安時代頃に祇園祭が結構大きくなりました。その大きくなった原因というのは、都市で無関係の見物客が出てきたからなんです。仲間内だけでやっていると、対抗意識なんてなかなか出てこないんですが、無関係な観客が出てきて「すごい」などと言うようになると、だんだんそれを意識するようになる。そうすると、今まで神様を意識していたものから徐々に徐々に観客に向けて派手になっていく。そして山鉾が巨大化していく。観客と交流することによって、お祭りがどんどんでかくなる。

神様から人に、「祭り」がシフトしていく。そして「踊り」も徐々に神様から人にシフトして、観客と踊り手、そういう意識の中で徐々に祭りがでかくなり、踊りもどんどん派手になり、振付も変わっていく、ということがあるわけです。

例えば歌舞伎の舞台では、観客が「よっ!中村屋!」といった風に掛け声を掛けますね。また現代で言うと、ニコニコ動画ではコメントが画面に流れてきます。そのように日本の芸能は作り手と観客が一緒に作っているとも言えます。

まとめると、日本の芸能は元々は信仰的なものが非常に強かったんですが、徐々に時代を下るにつれて、外部の観客に向けて披露していくものになっていった。つまり神様から人にシフトしていったわけです。さらに、これは折口信夫という民俗学者が指摘しているのですが、日本の神事などに関しては基本的に宮中、天皇家や朝廷から民間へ下ってきたと言われていたのですが、それとは逆に、例えばゴロツキだとか、諸国を遍歴して歩き回る山伏とかヤクザのような、社会からちょっと外れた人たちが新しい文化を作っていく、それらと中心の文化とがお互い影響しあってきたのではないか。つまり、中心から周縁という流れだけではなく、周縁から中心に伝わってくることがあるんじゃないかと言われています。

それと、神事から始まって芸能へと変化していくだけではなく、逆のパターンもあります。例えば 「よさこいソーラン」。これはもともと大学の踊りのサークルが作ったものですが、そこに気づいたら神事が追加されていた。それまで神事は特に必要なかったのが、祭りを正当化するために神事が追加されるという、「神無し祭から神有り祭に変化しちゃう」というパターンがあったりします。やはり芸能をやる上では、ただ人間がやるだけでは不安定と言うか不完全と言うか、物足りなさがあるという……やっぱり何かしら信仰的なものが芸能や踊りの根底にはあって、だからどこかで神様を求めてしまうということがあるのではないかと考えられます。

ここまでの話で特に僕が言いたかったのは、「見られる側と見る側の相互関係によって徐々に色々なものが派手になっていく」ということです。僕の中での「踊り」の知識はこのような感じでしたが、僕はコンテンポラリーダンスには詳しくないので、その辺りは皆さんに教えてほしいと思います。ご清聴ありがとうございました。

見る/見られる、変わっていく

ここからは井戸端会議メンバーから、市東さんへの感想や質問などを投げかけました。

白井: すごく面白かったです。特に最後の「神から人へ」、神様に見せるものだったのが観客を意識すると派手になっていくという話を、ダンス史が辿ってきた色んなことと照らし合わせて考えることもできそうだと思いました。例えばバレエって、元々は貴族や王様が自分たちで踊る、お客さんも一緒にみんなで踊るものだったのが、ルイ14世の時代からだんだんプロフェッショナル化されていって、貴族は自分で踊らなくなって(バレエが)観るものになっていって……という歴史があるんですけど、そういうことがちょっとよぎりました。

それと、民俗学の中では「踊りは基本的に非日常で踊られるものだ」というお話がありましたが、コンテンポラリーダンス(特にこの井戸端会議)では、これまでのダンスが劇場空間で行われる非日常的・特別なものだったところから、日常に溶け込んで行こうというか、「(日常へ)開いていこう」「劇場の外へ行こう」「地域と関わるような活動をしていこう」みたいな話があちこちで出ることも多いのですが、民俗学だと「踊り」は基本的に非日常で踊られるものとして捉えられているんだな、と思いました。

市東: 今日お話ししたのはあくまでもオーソドックスな民俗学の範囲なので、今はコンテンポラリーダンスも民俗学の対象としよう、といった動きはありますね。

有泉: 私が大学の時に師事していた(ダンスの)先生は、いつも作品を作る時に「観客ウケを考えないで、本当に神に捧げるような気持ちで、芸術の神髄に近づくために振付を考えなさい」とよく言う先生でした。なので個人的には、ダンスを踊ることと神事、「神に舞を捧げる」みたいなことの間にすごく近しいイメージを持っていました。

安藤: 「神事から芸能へ」みたいなところから、「非日常から日常へ」そしてまた「日常から非日常へ」というお話でしたね。その非日常の空間も、元々神事だったところから芸能へと変わっていく中で、観客という存在が強い影響力を持っていたということ。また、観る側と観られる側が協働しながら舞台を作り上げてきた歴史が、少なくとも日本の伝統的な芸能神事にはあるだろうというお話がありました。バレエとコンテンポラリーダンスの舞台もそういった観客という存在が時に関係し、結びついたり離れたりしつつやってきたところがあるのかな、と思います。

中村: お客さんが入って一緒に作り上げるという点では今の芸能とそんなに変わらないなと思うのですが、お客さんがいることによって山車の引き回しが早くなったり、「目立とう」とか「あいつらより俺たちの方がすごいぞ」ということが出てくる。それによって、踊りの「型」も変わってくるんでしょうか?

市東: そうなんです。先ほども言った通り、基本的に神事というのは、同じことをずっと繰り返すというのがあって、その繰り返しが「型」になってきます。ただそれだと、観客は同じことの繰り返しをずっと観ていてもつまらないじゃないですか。それに、日本で信仰されている昔の神様というのは、基本的には目に見えない存在です。普段は見えなくて、風が吹いたり虫の知らせがくるような時にだけその存在を感じられる。やっぱりそうすると、人とのコミュニケーションの方が早く反応しますよね。踊る側にもやっぱり「この踊りがかっこいい」とかいう気持ちがあるので、それにも呼応して「見えないものから見えるものへ」という風に変化していくのが大きいのかなと思います。

安藤: 市東さんのお話の中で「見えない存在」とか「見えないもの」とか、目に見える/見えないという言い方がかなり多く出てきていて、視覚中心というか、目で見えるか見えないかということが(民間信仰において)強い判断基準になっているように感じました。音が聞こえるとか、触れるとか、そういったことよりも先に「見えるか見えないか」という問題がなぜ出てくるのでしょうか。

市東: 日本人の場合、「見る」という行為がすごく攻撃的に捉えられます。例えば浮世絵を見ると、大抵みんな横を向いていますよね。現在でも「ガンをつける」という表現がありますし、あとは子供を叱る時に「メッ」て言うじゃないですか。なぜ「メ」なのかというと、これは「目」なんです。目で見るという行為が、相手を攻撃するということになり、相手の領域に侵犯することにもなる。だから、神社の御神体なども絶対に見てはいけない存在で、本来はずっと奥に隠してある。あとは見ることによって正体がばれてしまうということもあって、例えば「妖怪の退治の仕方」にも色々あるんですが、基本的にはまず見ることなんですよ。相手を見ると、大抵の妖怪は消えていく。そのように視覚的な民間信仰は結構多くて、そういった価値基準の中で、昔は「目で見る」という行為が今以上に呪的な行為だったのかなという感じがします。

安藤: 舞台芸術って基本的に「見る」もので、その構造としてプロセニアム・アーチを思い浮かべると、あれは見せる物というよりは何か見せたくない物を隠すために存在しているとも考えられます。僕はどうしても観客席から舞台を見るイメージで語りがちなんですが、演者は逆に舞台上から観客席を見ているわけで、そっち側の視線というのも何か(視線の呪力としての意味が)あるのかなと思いました。

仮面の話

市東: 外部からやってくる存在として「なまはげ」とか、沖縄だと「パーントゥ」っていう泥まみれの妖怪みたいなものがあります。それらを演じる人たちのことを「わざおぎ」って言うんですけど、これを漢字で書くと「俳優」なんです。要はああいう「人ではない存在」になるということが「俳優」とか「演じる」ということになります。アフリカの民族でも、大人が妖精の格好をして、子供たちに狩りのやり方や食べ物の獲り方を教えるということが結構あったりします。「やつす」とも言いますが、人ではないものに変化する(成る)。外部から来た魂を取り入れるなどして、一時的にその人ではなくなる、というのがありますね。

白井: そういう役割を演じる人は仮面をつけることが多いと思うんですけど、それも「目線を悟られない」とか色々な効果があるんでしょうか。

市東: 基本的に仮面には魂が宿るというか、目・鼻・口・耳がついているものには必ず魂が宿ると言われていて、なかなか粗末にできないということになっています。それと例えば「お前はうちの顔に泥を塗るのか」といった表現にも表れているように、「顔」には face という意味だけではなく 在りよう・存在という意味もあって、それを隠すために仮の面(つら)、仮面をつけて違う物に変化(へんげ)するということもあるかもしれません。

中村: ダンサーの白井さんと有泉さんにお伺いしたいんですが、舞台に立って踊ることは、「演じる」という感覚なんですか?

白井: それは人によるというか、ダンサーごとのタイプがある、という風にダンス界隈では言われていますね。

中村: 前回のイベントでも「振付がその人の身体にうつる」という話がありましたが、「身体を貸す」と「演じる」という感覚はまた異なるのでしょうか。

有泉: 個人的に、誰かの作品に出演する時に「身体を貸している」という感覚はあると思うんですけど、「演じる」っていう感覚はなくて。自分の場合は感情を排除して踊ることが多いので、もしかしたら感情が入るような踊りだと、演じている気持ちに近いのかもしれないと思いました。例えば踊りで「寂しい」という表現をやりたい時に、私は自分が寂しい気持ちになって踊るのではなく、「寂しい」を客観的に捉えたムーブメントを踊ることで、観客を寂しい気持ちにさせることを目指します。なので、踊る時に自分の感情はあまり動かないです。

白井: 私も同じような感じです。「すごく悲しいことがあった人の踊り」みたいな踊りをやることが今はあまり無いので、そういう踊りを踊る場合には「演じる」みたいな気持ちになる人もいるんでしょうけど、自分はそういうタイプではないです。

市東: ダンサーの方に聞きたいんですが、僕の中で芸能というと基本的に「変化する」「自分自身が変身する」ようなことなんですけど、皆さんの場合は、「素の自分の内面性を出す」という感じでしょうか。つまり自分自身の中にあるもの(内面の気持ちなど)を外に出す、という感覚ですか?

白井: いえ、そうではないです。何かを出すために踊ることはあまり無く、踊っている時間は踊りのための身体になる、という感じがあります。

なぜ踊るのか

市東: もうひとつ気になっているのは、ダンサーがなぜ(自発的に)踊るのか、どうして(祭祀儀礼以外で)踊りをやるのか、という根源的なところです。僕は普段「あ、今日は良い天気だ。踊っちゃえ!」という発想にはならないので、なんで踊るのかを皆さんにぜひ聞きたいです。

白井: 前回も和田夏実さんから「踊りのトリガーは何なのか」という話が出ましたね。

有泉: 難しい質問で、私もずっと自問自答しています。私自身が作品を作るときのきっかけを考えると、例えば日々生きている中で「なんかこれちょっと変だな」という違和感があった時とか、「朝のこの時間帯の、この気持ちが好きだな」ということがあったとしたら、それをきっかけに作品を作ったりすることが多いです。ただ、コロナの状況でダンスができないということになった時に、これまでの自分はそういう題材でダンスを作っていたけど、別にそれを表現するのはダンスじゃなくてもいいかもしれないし、ダンスではない方が適しているかもしれない。その中で「なぜ自分はダンスを作るんだろう」と考えた時に、身体の動きをデザインしている感覚に近いのかなと思いました。例えば絵を書く人は線でデザインする、音楽を作る人は音でデザインする、という風に言えるとしたら、私は動きをデザインしているのかな、と。

白井: 私は劇場では踊っていなくて、街歩きをして、面白い建物や良い景色があったらそこで踊って映像を作る、という活動をしています。踊りを通して日常や景色を見るのが好きで、「そういう人が増えたらいいな」と思っているところがあって。例えば、駅でちょっと不思議な動きをしている人がいたとして、そういう動きを「踊りとして面白いな」って見たり、野球部がトレーニングしている光景を「綺麗なダンスだな」って見たりとか、樹がすごい生え方をしているのを「ちょっと踊りっぽいな」って思ったり、そういうことを自分もやりたいし、そういう視点が世の中に増えるとちょっと楽しいんじゃないか、と思ってやっています。なので「自分の何かを伝えたい、表したい」というのとはちょっと違いますね。

市東: 常道的にやっちゃう、気がついたら踊っている、という感じなんですかね。なるほど。

中村: 祭りや盆踊りのような踊りを、大人になってから、ましてや民俗学者の方が踊ると、きっと色々ことを考えながら踊るわけじゃないですか。

市東: そうですね。「この動きは何の意味があるんだろう」とか。

中村: その繰り返しの中で、「型」がだんだん自分のものになっていくような気持ち良さはありますか。

市東: それは確かにありますね。高揚感というか、達成感というか。神輿を担ぎ切った時とか、坂で山車を思いっきり速く引き上げて汗だくになるというのが、最初は苦痛だったんですけど、繰り返しやっている間にだんだん楽しくなってきたりしました。何かしらハマる感覚があるからこそ続けられているんでしょうね。

中村: 「踊る」とか「演じる」ではなくて、自分の身体を使って「参加する」とか「調査する」という感覚なんでしょうか。

市東: それもありますが、一番はあれですよね。僕は調査に関して二段階のプロセスがあって、一回目は何も考えずに祭りに入って、一気飲みしたり、とにかく色々やってみるんです。「よくわからないけど楽しい」という状態で、酔っ払っていようがひたすらメモとっていく。そして地元に帰ってきて「ああ疲れた」という時に、「何で俺あんなことしたんだろうな……」ってなるわけなんですよ。素面になる。祭りでは一気に場に酔うんですが、帰ってくると切り離される。そうすると「なぜあれが楽しかったのか」「なんであんなことしたのか」という感じになり、冷静になって行動を振り返ります。

「なぜ祭りをひたすら調べるんだ」と聞かれた時に答えるのは、「楽しいから」です。楽しいし、酒が飲めるし、色々な友達ができたりする。だから「調べる」というのも目的の一つですけど、「楽しむ」ことが最大の目的です。説明がつかない楽しさ、というか。僕にとって多分、祭りが一番ハマるものだったんじゃないかなと感じます。

繰り返しとトランス

有泉: 祭りにおける「踊り」って何なんだろうって考えていて、今日のお話を聞いてると「繰り返し」がキーポイントなのかな、という気がします。「かごめかごめ」でトランス状態に入るとか、盆踊りも短いフレーズを繰り返して踊るじゃないですか。さらに長い時間、夜通しで踊るお祭りもある。そういう「繰り返し」には不思議な力があって、ダンスでいう「グルーヴ感」みたいなものが繰り返しによって生まれやすいのかもしれません。市東さんが体験されているような「のめり込んで無我夢中になって体を動かす」という状態は、繰り返しの踊りをやっている時に起こりやすいのかなと思いました。

市東: そうですね。同じ事を繰り返していると、徐々に無我の境地になっていくというか、何も考えなくなる。それがたまらなく気持ちがいいというか、清々しいというか……。ひたすら一つの動きを延々とやっていると、暑い、冷たい、痛い、かゆい、といったことが考えられなくなっていきます。基本的に日本では、神様からの意志を伺いたいんです。なぜかというと、災害ばかり起こるから。(その不安を和らげるために、)人間にはわからないことを知っている存在と繋がりたい。そのためには、意識があると繋がれないので脱魂状態になって、自分を抜いて空っぽにして、器になって(神に)喋ってもらうという感じです。遊びや踊りをひたすら繰り返すというのは、スポーツで言う「ゾーンに入る」とか、何も考えない状態、それを作り出す装置なのかなと感じます。

安藤: ブランコとかシーソーとも近い感じなのかなと思いました。フランスの社会学者でロジェ・カイヨワという人物がいるんですが、その人は遊びを四種類に分類しています。アゴン(競争)、アレア(運だめし)、ミミクリ(ものまね)、そして四つめがイリンクス(めまい)といって、ブランコとかシーソーみたいに揺らされて、ぐるぐるする、ふわふわするような身体感覚を楽しむ遊びとしてイリンクス(めまい)を挙げています。身体感覚が揺らされるのは結構楽しいことで、素朴にかけっこ競争をして楽しいとか、サイコロを振って楽しい、ままごとや物真似をして楽しいというのにも近い、身体を揺らされる楽しみがある、という話です。

市東: 一時期大問題になった「失神ゲーム」というのもありましたね。臨死体験ではないですが、キワまで行く楽しさというのがあるのかもしれません。

安藤: ダンスをしている中で酔っ払うような感覚やトランス状態、理性が飛ぶような瞬間って、白井さん、有泉さんにはありますか?

白井: すごく激しい運動とか、次から次へと反応を起こしていくような振付を踊ったりすると、ちょっと過集中みたいな感じになって、ゾーンっぽくなるみたいなことは……なくはないかなとは思います。でも基本的に、観客に向けて演じられるように作られた踊りって、ぐるぐる回ってトランス状態になるような踊りとはちょっと種類が違うのかなと思いました。

盆踊りをコンテンポラリーダンスの振付家が新しく振り付けた時に、曲のサビで振付をサビ用に変えちゃった、という話を聞いたことがあります。それが盆踊りとしてどうなのか。曲のどの部分でもずっと同じ振付を繰り返して、それが曲と合ったり合わなかったりする、というのが盆踊りだと思うんですけど、そこにサビ用の「サビっぽい振付」を入れちゃったということに文句を言っている人がいて「なるほどな」と。踊っている人達の体感がトランスになるかどうかではなくて、観光資源としての利用や、見せることを重視した場合に、トランスを招く振付からは離れることもあるのかなと思いました。

非日常と日常、ハレとケ

後半からは、YouTubeで聴講していた人も任意でzoomに入室し、クロストークを行いました。

安藤: 非日常空間、つまり日常の規範が逆転するような「ハレ」の空間の中で祭りが行われている、というお話がありました。そういったハレの空間を欲している、日常の中に必要だ、そういうところが無いとやっていけない、ということがあるんでしょうか。

市東: そうですね。秩序が入れ替わるのが祭りの面白いところです。祭りを支えているのは、街の中でもドカタのあんちゃんとか、労働者の人たちが多いんです。そういう人たちが、祭りの時には街の権力者よりも上の立場になる。そのような逆転によって日常の憂さを晴らして、それでまた日常に戻っていく、という考え方があります。毎日同じ日常がずっと続いていると嫌になるというか、苦痛になるわけです。そうすると何かで一回発散したり、日常から離れることが必要になる。特に社会を維持する上では、既存の物をずっと続けていると行き詰まることがあるので、それをひっくり返すために祭りのようなハレの空間があり、それがあることによって、日常がまた新たに作られていくという面があると思います。

安藤: 無理やり読み換えると、ダンスや演劇の舞台を観に行くこともまた、日常から離れたハレの世界へ行くことになるのかなと思います。しかし白井さんの実践のように、ケの空間にあるものでダンスを作っていく、あるいは秋山さんのように日常的な動作をダンスに組み込んだりと、ケの空間からハレの空間への進攻が、コンテンポラリーダンスやダンス井戸端会議の周辺に見受けられるような気がします。

白井: 日本のいわゆる西洋から輸入された文化って、「お稽古事文化」だとよく言われているんです。そういう習い事ってハレとケのどっちなんだろう、というのがずっと気になっていました。私は子供の頃にバレエを習っていたんですが、「週3回バレエ教室に行く」という点では日常の一部として踊りがあった一方で、2年に1回「発表会」があって、それは明らかにハレの場でした。先ほど伺った「祭りの中の踊り」って、きっと年中練習しているわけではないんですよね。その時期にだけ集まってやる、そういう踊りとの付き合い方と、お稽古事文化はちょっと違うなと考えていました。

市東: それはかなり重要な視点ですね。お稽古事って、江戸時代には琴や日本舞踊などがあったと思うのですが、それらのお稽古事がなぜあったのかというと、それを習わせる家は比較的お金持ちなんです。教養的な意味合いでやっている。一方で祭りのお囃子や踊りって、だいたい一週間ぐらい練習して本番をやったら終わりという感じです。お稽古事の場合は教養に近くて、それを身につけているから格式がある、と言われたりする。お祭りとは全く異なりますね。今までの民俗学ではお稽古事文化について指摘されていなくて、言われてみればお稽古事と芸能について考えたことがなかったな……、といま思っています。

安藤: 字義的には、稽古の「稽」は「考える」とか「思い出す」という意味で、「稽古」=「古いことを思い出す」という意味になるので、やっぱりちょっと「練習」とは意味合いが違いますよね。それこそ教養的な意味合いが入ってくる。古いことを識るには文献が読めなければいけないので、識字率が高い集団でないと「稽古」はできないのに対して、「練習」というのは練って習って向上すればいいというところで、ニュアンスが違うのかなと思いました。

市東: 自分の家族もピアノを習っていますが、ただ「ピアノが好きだから」というのではなくて、「良い家の子はピアノをやっている」という無意識の考えがあったから習わせていたのだ、と親から聞いたことがあります。やっぱりそういう風に、昔のお金持ちの家の見栄の中でお稽古事があったのではないか、というのは考えられますね。

中村: 音楽ではエレクトーンがお稽古事として普及していますが、それらの練習曲集には作家性が無く、無垢な音楽として一つ確立されている、という話を聞いたことがあります。

市東: なるほど。全部が見栄に絡んでくるとは一概には言えないですね。高度経済成長期のお稽古事と、それ以前の歴史のお稽古事でも、だいぶ事情が違うのかもしれません。

関西と関東のコミュニティの違い

有泉: 先ほど「お祭りの中に居場所がある人がいる」という話を聞いて、祭りは元々は神事だけど、今は地域のコミュニティのような役割も大きいのかな、と思いました。地方によって、またはお祭りによって、コミュニティの特色に違いはありますか?

市東: 違いますね。大きい括りで言うと、関西と関東では全然違います。関西の場合、祭りを担う労働者や職人さん達は普段あまり街にいない、街の外側にいる存在なんです。外部から人を雇って祭りをやる、という事例が多かったりします。例えば祇園祭の際に、職人さんが山鉾を組み立て終わったら、お金をもらって「じゃぁまた来年」と言って帰ってしまう。一方で関東の場合は、自分たちの街の中に大工集団や鳶職がいて、その人たちを起用して祭りを行うことが多いです。

関西では職人さん達はお祭りの時にだけ集められて、終わったらすぐに解散する。関東の場合は街の中に職人がいて集団を作り、普段から顔を合わせています。僕は祭礼の権力構造の研究もしているのでその原因を考察してみたのですが、関西の都市の方が役割分担がはっきりしているのと、街の規模が小さくて住める人が限られているので、他所から人を雇わないと祭りができないというのがあります。関東の都市は、後から出来たので大規模化しており、その中で役割分担も曖昧になっているのかなと考えています。

有泉: 関西と関東を比べると、関東の方がコミュニティ感が強いんですね。なんだか意外でした。

安藤: コンテンポラリーダンスのコミュニティの中では、逆の構造で話されることが多いですね。関西の方がコミュニティがきちんとあって、ダンサー同士の繋がりも強い。関東のダンサーはバラバラになってしまっているので、そこからどうコミュニティを作っていけるか、というのが議題になったりしています。

秋山: プレイヤーの数の問題もありますよね。関東はコンテンポラリーダンサーの数が多いので孤立してしまいがちで、関西は数が少ないからこそ結束するという事情はあると思います。

新しいものと古いものの衝突

中村: 最後にお伺いしたいのですが、前半に「ダンサーが盆踊りにサビをつけた振付をして、それに批判があった」という話が出ていました。また、事前の打ち合わせの際に「今、祭りが無くなってきている」「消滅するお祭りがある」という話も伺いました。そこに例えばコンテンポラリーダンサーが入ってきて祭りの中の踊りを引き継ごうとした際にトラブルになったりすることがある、ということだと思うのですが、新しいものと古いものの衝突について、事例も交えて詳しくお聞きしたいです。

市東: 自分の地元の「青山様」や、埼玉県の熊谷市の「うちわ祭り」のなどの事例があります。「うちわ祭り」のお囃子では大きな金ダライのようなものをガンガン叩くのですが、昔はゆっくりだったのが、今は速くなったりしています。また、僕の地元の盆踊りでは、昔は炭坑節などがあったのが今は創作ダンスのようなものが中心になってしまって、踊りに入れなくなった人がいたりしました。新しいものを入れる時って、いきなり新しいものを導入すると絶対にアレルギーが起きるんです。何かしら共通の美意識や価値観、「これがカッコいいよね」っていう無意識の共通点があるはずなのですが、それにうまく乗った変化の場合は、すごくスムーズに浸透していきます。先ほどの速くなったお囃子の例がそうですね。その地域の中で「カッコいい」と思われたから一気に広まった。それが無い場合に急に新しいことをやってしまうと、総スカンを喰らうわけです。新しいものを作る場合や、昔のやり方を完全に復活させるのが難しくて創作してしまうような場合に、「見ていて自然だ」「やっていておかしくない」というところがあれば、それほど問題は起こりません。そこに我流や新しい流れを無理やり捩じ込んでしまうと、おかしなことになったりする。そこが難しいところなのですが、共同体の中で村のお祭りに一緒に参加していたりすると、自然と「これがこの村のみんなが『かっこよさ』と感じているものだ」ということがわかるようになります。地元の人やコミュニティの中である程度理解しあえる仲になれば、うまくできるという感じですね。

ずっと同じことばかりを続けていると「ダサい」と言われたり、それで逆に人がいなくなってしまうこともあります。続けるためには変えなきゃいけないし、変えるためには何かを守らなきゃいけないという、矛盾するようなことを同時にやらなきゃいけないんだということを、日本全国のお祭りを見ていて感じました。

中村: なるほど。お祭りが続くのは合理的な理由だけではない、ということも含めて考えると、なんとも面白いですね。

市東: うちの店(市東さんのご実家の老舗料理店・松本市の「しづか」)もおでんを70年くらい続けているんですが、味は変わりまくっていますね。流行りの調味料を入れたりして。昔からのおでんだと、今の人の口にはあんまり合わないと思います。

中村: ありがとうございます。おでん食べに行きたいです。