今回はアーティストの花形槙さんをゲストに迎えてのトークセッションを2021年6月23日にzoomで行い、その様子をYouTubeで配信しました。ダンス井戸端会議の秋山きららが制作として参加した「肉体逃走合宿」の話題を中心に、「肉体逃走合宿」の参加者と、井戸端会議メンバーが意見を交わしました。

テキスト:白井愛咲

オンライントークセッション《「人間」のやめ方》

日時:2021年6月23日(水)20:00〜23:00ごろ *このイベントは終了しました

場所:オンライン *Zoom + YouTubeライブ配信

参加費:無料

ゲストスピーカー:花形槙

運営:ダンス井戸端会議

イベント予告ページ▶︎https://idobata.space/article/600/

Facebookページ ▶︎https://fb.me/e/2qXyc2U6g

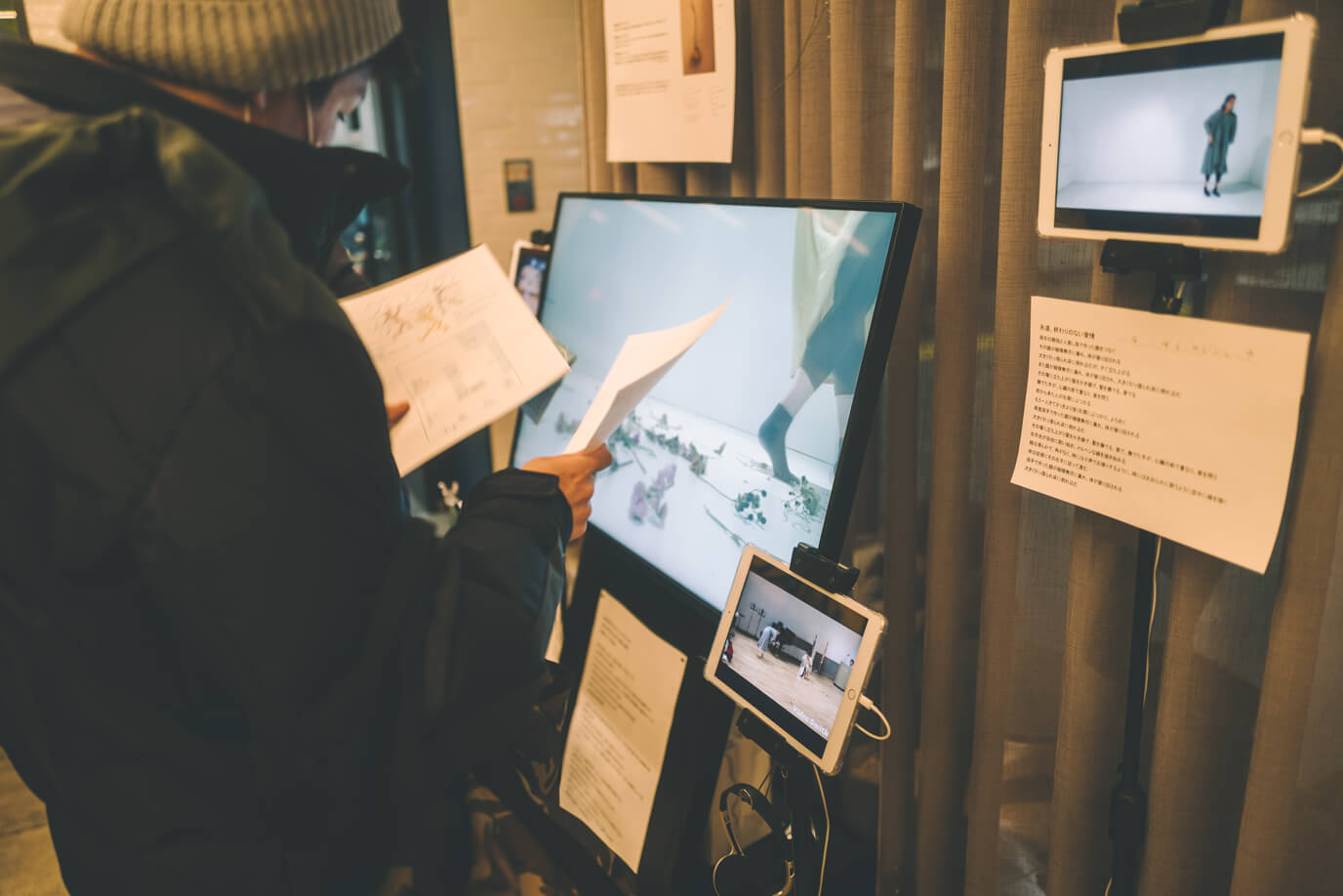

まずは花形さんから、自己紹介と過去作品の紹介を兼ねたプレゼンテーションが行われました。

花形槙

1995年、東京都生まれ。慶應義塾大学SFC卒業、多摩美術大学 美術研究科修士課程 情報デザイン研究領域在籍。テクノロジカルに加速する資本主義の中で揺らぐ「私」の身体性への関心のもと、肉体と意識、自己と他者、人間と非人間の境界をパフォーマティブに再構築する実践を行う。

https://www.shinhanagata.com/

花形: はじめまして、花形槙(はながた しん)と申します。今回のトークでは、先日行った「肉体逃走合宿」の試みのレポートと共に、「『人間』をやめる」という言葉に込めた意味について、その時に組み変わる身体感覚について語り合えたらと思っています。

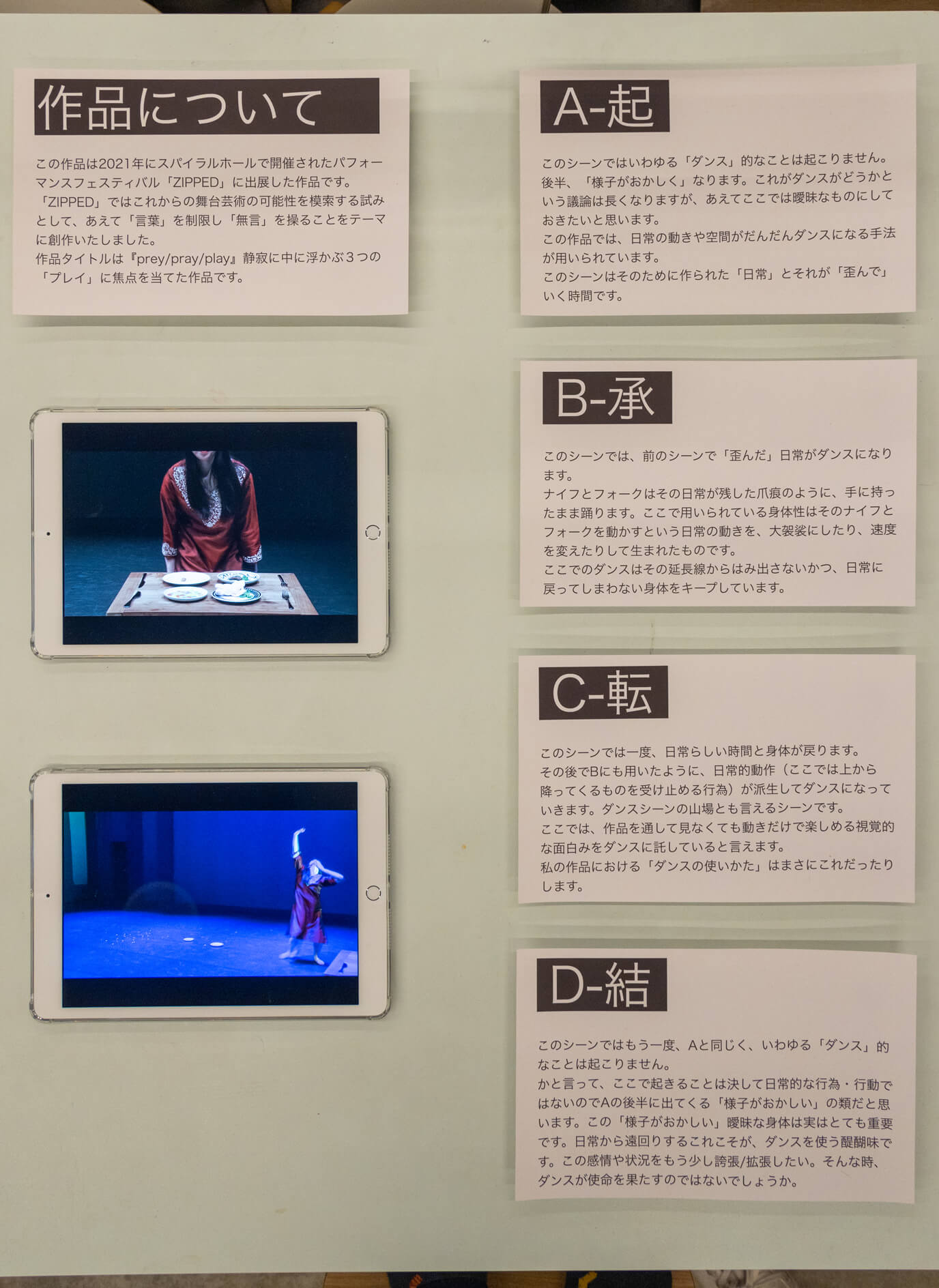

過去の作品紹介

『Paralogue』

https://www.shinhanagata.com/works/paralogue.html

筋電気刺激(EMS)装置を使った作品。花形自身の片方の腕に装着された装置は、離れた場所にいる他者の声と頭の動きに反応する。遠隔の他者の声や頭の動きにしたがって装着者の腕がひとりでに動き、指輪型のスピーカーとカメラを使って装着者に語りかける。

花形: 簡単に言うと、腕に他者を憑依させるという作品です。『寄生獣』(岩明均による漫画作品)に出てくる「ミギー」のような状況を作り出します。これをやっていると、自他の境界が自分の身体の中で混じり合うようなことが起こってゾクゾク来た。自分の手なのに自分じゃなくなっていく感覚が、衝撃的でした。これを初めて実装した時に、僕の現在の作家性の原型が生まれたような感じがします。

『Uber Existence』

https://uberexistence.com/

架空の「存在代行サービス」。アクターはカメラ・イヤホン・スピーカー等を装着した状態で、遠隔地にいる依頼者からの指令を受け、街に出て実際に行動する。依頼者はアクターが装着したカメラの映像をリアルタイムで見ながら音声等で指示を行う一方、アクターが付けているスピーカーを通して、アクターの代わりにその場で発話することも可能である。

・花形によるアクター体験記:鮮烈なる初めてのUber Existence(note)

花形: 架空のサービスというだけでなく、実際に僕自身が「存在代行者(アクター)」になって、依頼者に操作されながら街に出て、自分ではない存在として行動し、他者と会話したりしました。

この作品の辺りから、自分の身体の中で自他が混じることに対する興味が、「資本主義的に搾取される我々」みたいな問題意識とだんだん繋がっていきました。「後期資本主義」などとも呼ばれる今のテクノロジー資本主義の時代に、身体感覚が悪い意味で塗り変わっていくようなことが起きている。そこに対する関心から、今回の「肉体逃走合宿」の原型となった『still human』という作品に繋がります。

『still human』

https://www.shinhanagata.com/works/stillhuman.html

全身黒タイツを着た上で右足の先にカメラを装着し、そのカメラのリアルタイム映像をヘッドマウントディスプレイで目の前に映しながら行動する。花形自身が体験している様子の映像が、「トランス・ペアレンタル・コントロール」@新宿眼科画廊 (2021/3) にて展示された。

花形: この状況というのはつまり、「私の目が足先に移される」ということで、僕の身体全体が「目を移す」ことによって変性してしまうんです。「前」という概念が足先の方向に変化することで、身体の使い方が変わっていきます。足先に目があるということは、足首が首のように動くことになる。脚全体がキリンのような長い首になり、左足が前足になって、両手が後ろ足になっていく。そういう構造の変化を強制的に起こす。

というか、「周りを探索したい」という欲望に正直になると、(勝手に)そうなっていきます。生まれたばかりの生き物のような感覚で、「与えられた身体をどう動かせば前に進むことができて、目の前にある物を見られるのか」という欲求に従って、ひたすら身体の使い方をもがきながら試していく。それがもう、めちゃくちゃ興奮するんです。何もわからない中で、どうやったら動けるのか、目の前の物は何なのか。動かしたこともない格好で、身体を動かす方法を発見していく。肉体の躍動みたいなものが、すごいんです。

(映像を観ながら)このシーンは、初めて水面に映る自分の顔(=右足)を発見した時です。(映像が次のシーンに移って)これは夕陽を眺めているところで、この体勢(四つん這いで、右足の膝を左足の踵に乗せる)は、初めて「座るってこういうことか」と思った体勢です。ラクなんだけど、すぐ立てる。

「肉体逃走合宿」について

花形: 『Uber Existence』以来考えていたこととして、テクノロジー資本主義の中で加速度的に自動化されていく搾取システムがあって、それらを遡ると、文明が作り上げた交換体系としての「構造」みたいなものがある。複数人の間の(上下のないランダムな繋がりによる)関係が“闘争状態”だとすると、それをカオスではなくしていくために「ルール(規範、言語、貨幣など)」が必要です。そのルールをゼロポイントとして頂点に置き、それを介してだけコミュニケーションを取るという、ルールを頂点とした構造による社会が成り立つ。そこでの頂点=ゼロポイントには、言語や規範だけでなく、「正常であること」、定型発達、「ノーマルである」などの幻想も含まれると思います。

その構造が、肉体の中にも内在していると思っています。意志を司る「脳」が身体の頂点にあって、それが身体を隷属させているという暗黙の共通認識が実際にある。それは「脳」が初めて身体を構造に埋め込むことができる器官だからだと思うのですが、そういう構造に無意識のうちに強制されて自分たちは生きているわけです。

後期資本主義のデッドエンドの中で、いかにそこから「逃走※1」していくかを考えていかなければいけないとしたら、僕は二足歩行すらも、言語や規範や貨幣と同じく、恣意的なんじゃないかと考えています。なぜなら、階段や椅子やマグカップなど何でも良いんですが、全ての人工環境は、二足歩行に最適化されている。その段階ですらも構造の中で強制された結果だとしたら……、ということを考える。

赤ちゃんのハイハイってあるじゃないですか。身体の使い方を覚えていく過程で、まずハイハイがあり、そこから摑まり立ちして、二足歩行を獲得する……という順序があると考えられていますが、それにもバリエーションがあるんです。「Shuffling Baby」といって、ハイハイを行わずに、あぐら状態で身体を揺らすことで動いていく子どもが現に存在しています。そういう子も、その後は二足歩行を獲得していくらしいんですが、それってまさしく同じ身体を違う風に使える可能性が全然あるということで、もしも二足歩行じゃなくても生きていける世界だったら、もっと色んな使い方をしている可能性があると思うんです。生まれ落ちたこの身体がどう使われ得るのかを考えていくことこそが、肉体レベルから、「構造から逃走」できるということなのではないか。そこで、脳を頂点とする三角形を反転したり横転したり逆転したり……ということを合宿ではやってみたいと思ったわけです。

逃走した先で、全く新しい構造を作っていきたい。二足歩行原理主義というのは僕の造語ですが、そこへの適合を目指すのではなくて、全然違うオルタナティブなノーマルを自由に生み出して、そこに向かっていきたいです。

※1)花形が「肉体逃走合宿」にてリファレンスとして紹介した本に、浅田彰の「逃走論」がある。 浅田彰「逃走論 ─スキゾ・キッズの冒険」,ちくま書房[ちくま文庫],1986年

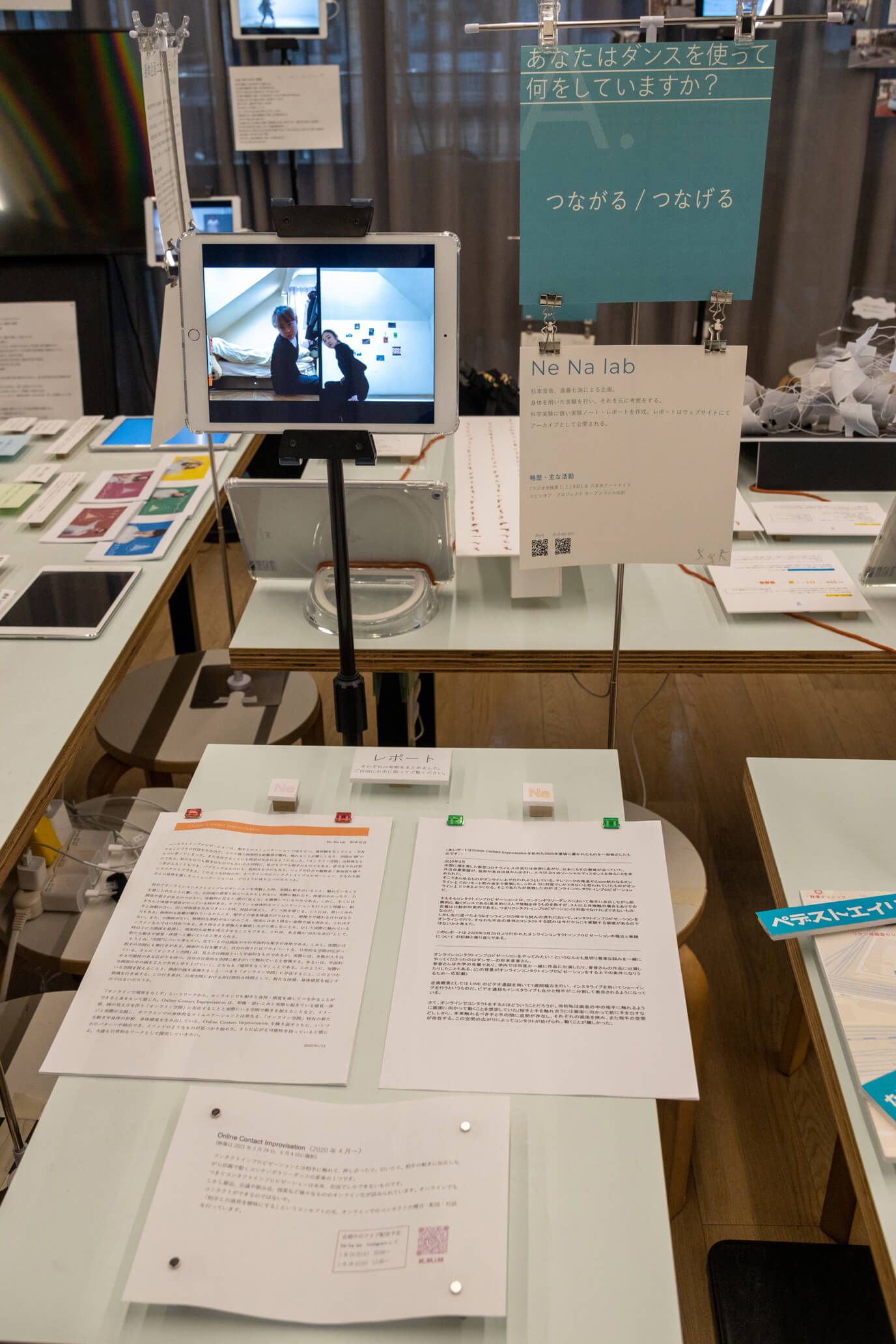

ここからは、5月末に新大久保のアパートの一室で行われた「肉体逃走合宿」について、記録映像や写真を参照しつつ、合宿参加者の感想も交えながら振り返っていきます。

合宿参加者: 阪口智章、今宿未悠、齊藤コン、田嶋周造、小寺創太(敬称略)

企画・制作として参加: 秋山きらら(ダンス井戸端会議)

花形: 合宿では色んな人に色んなカメラ位置を試して、全然違う身体にどんどん逃走していこう、というのをやりたいと思いました。「構造の再構築」ということを考えると、何人かで群れになったら新しい言語ルールができるんじゃないか。そして生活を本気でやると考えた時に、排泄や食事を人間ではない方法でやらなければいけなくなるのでは?……といったことが見えてくると面白いかな、と。

ここからは合宿の映像を見ながら、参加者の感想も伺っていきます。

(映像) 田嶋:右足の先にカメラ。室内

花形: 田嶋くん、この時どうでしたか。

田嶋: ものすごく疲れました。僕にとっては、身体の使い方がバラバラで別様なものになるということ以上に、顔が無くなって非人称的な存在になることも大きくて。顔が無くなることで自意識がなくなるというか、不自由なんだけど自由に振る舞える感じがありました。

白井: 質問です。足先にカメラをつけた人が必ず四つん這いの体勢になっているのは、決まりとして定められているんですか?例えばカメラを上下逆にしながら二本足で立つことは禁止されているんでしょうか。

花形: いえ、ルールは一切無いです。このセッティングの身体をどう使うか……すらも、この時は考えていなかったと思います。(なので自然にそうなっている)

チャット欄からの質問:思考が無くなったり、自我がなくなる感覚はありましたか?

田嶋: まさにそういう感じです。初めての経験で、それまでとは全く違う身体の使い方をするから、今・現在に夢中になって、「外面から見た自分に対する意識」が消える感覚はありました。

花形: その論点は重要で、外面の視点がなくなることが、「構造からの逃走」の最初の感覚だと僕は思っています。さらにそこから、外面がわかり始めるところまで習熟するというのが、新しい所で「構造の再構築」が進んでいる状況なのかなと。構造を作って壊して作って壊して、というのが没入感覚に繋がっていくような感じがします。

握手してみる

(映像)花形:右足の先にカメラ、今宿:背中にカメラ。握手(?)をする。室内

花形: (花形の左足と今宿の両手で握手をしているシーンを見て)この時に初めて「これは握手だ」と思いました。普通は握手って手と手で行いますが、この時は身体の各部位の持つ意味が浮遊して、自分の左足を素直に「手だな」と思えるような感じになっていた。

(花形の左足で今宿の頭を触るシーンを見て)これが2人の中では全然失礼な行為になっていなくて、それもすごく面白かったです。

今宿: 初めて自分がやっている動画を見て、声を出して笑ってしまいました。自分としては全く不自然じゃないことが、(客観的に見ると)こんなに不自然で、退行したあり方だったのかと。自分の振る舞いの一人称的な観測と三人称的な観測のギャップがここまで激しいなんて、すごく面白いです。他方で、名前のついた「私」ではないけれど確実に「私」という存在であるという意識はあったので、完全に自意識が無くなるというよりも……何なんだろうな、とは思います。

花形: 僕自身が初めてstill humanの状態で他のstill humanを見たのがこの時です。「なぜ全身黒タイツを着るのか」という質問をよく受けるんですが、(黒タイツを着ることで)身体の意味、特に部位の持つ意味性が、裸や服を着ている時に比べてわからなくなるんです。その効果を、この時にとても体感しました。“足”で“頭”を触っているというよりも、黒くて大きな卵のような形の胴体から手が生えていて、別の胴体に生えている謎の器官を突っついているような感覚でした。

本を読んでみる

(映像)今宿:背中にカメラ。本(自身の詩集)を読んでいる。室内

花形: 「人間」だった時の認識機能を持ったまま、違う生物っぽくなっている。四足歩行なのに本を読めるというのがヤバいなと、傍目から見ていて思いました。解像度の問題で、大きな文字しか読めない状態なのもまた、幼児っぽくてグッと来ます。

今宿: めっちゃ一生懸命読んでたのに、こんな可愛い状態になっていたとは……。おっしゃるように、「解像度が荒い」という技術的な問題が良い仕事をしていて、高度な記号が意味を持たなくなっているんですよね。画数が多い漢字は読めないし、詩集だということはわかっても、どこのページを開いているのかがわからない。情報が荒くなっていることが、逆に良かったです。

セクシーな腰目

(映像)阪口:腰にカメラ。室内

花形: カメラが付いている箇所を「目」と、便宜上呼んでいます。「腰目状態」になると、絶妙にセクシーな体勢になっていくのが面白くて。阪口くん、この時どんな感じでしたか。

阪口: 腰をどう向けたらどう見えるのかが全然わからなかったので、そこを探っていくような感じで動いていきました。あとは「人間」をやめるというテーマだったんですが、二足歩行の構造が身体の癖として残っていて、思わず(腰ではなく)首を動かそうとしてしまったりと、(「人間」を)やめきれない感覚がずっと残っていた印象があります。また、もともと腰に目がある設定では身体ができていないぶん、無駄があるというか、腕が長いことが変に感じたり、動く上で頭が(身体の上部に)ある意味がないとか、既存の身体の形を無駄なものに感じてしまうことがありました。

花形: 合宿中の議論に参加してくれたダンサーの方が、頭すらも身体の単なる一個の部位になる、四肢ではなく五肢になっていく、という話をしてくれましたが、そういう感覚にも近いのかもしれませんね。頭がただの突起になっていく。

公園にて

(映像)阪口:腰にカメラ、齊藤:尻にカメラ、小寺:足にカメラ。合計3体。公園

花形: 部屋で準備をしてから、みんなで近くの公園に行きました。ここでも腰(にカメラ)が、艶めかしく漂うような動きで面白かったです。一番感動していた今宿さん、阪口くんの動きはどうでしたか。

今宿: やー、マジで尊い。尊かった本当に……何なんでしょうね。ぬるぬるしてるというか、ずっとどこか動き続けてるんですよね。ダンサーの齊藤コンさんはキビキビ!と動いて、パッと止まって様子を見て、またキビキビ!と動くというのが繰り返されていたんですけど、阪口さんは常にどこかが動いていて、ずっと何かをまさぐっているような、連続性のある感じがしました。

阪口: 別の生物になって生まれ直したような感覚がありました。身体が一回無くなって、別の生物の身体を与えられて、そこで改めて風景を見る、みたいな感覚。小さい頃、床のシミが気になっていた時みたいな、そういうミクロな視点が獲得されていました。その視点でもう一回世界を見直そうと、ずっと動き続けていた……、ただそれだけだったんですけど。

あとは「腰目」が他と違う点として、他の部位だと四足歩行の姿勢が安定するイメージでしたが、腰(にカメラ)だと、立つこともできるし四足にもなれるけど、どの体勢も安定しないことが、探るような動きを続ける原因になったのかなと思います。

花形: 腰に目があるって、あらゆる体軸と全然違うものを作り出さなければいけない感じがします。例えば後頭部にカメラをつけた時の「逆方向に行く」というルールは意外と理解しやすかったりしますが、それをさらに横にしていく(軸が三次元的に変化する)のが「腰目」のヤバいところかなと。

阪口: あと、カメラの映像を Raspberry Pi(超小型コンピュータ)で見ていたじゃないですか。そのドットの感じとか、画角とか。自分自身がカメラになっている状態で、身体全体を動かしてカメラを向けないと風景が見えない。それによって見えてくる映像が、「こういう映像を撮ろう」と思って撮る映像とは絶対に違った世界になっていて、それがすごく美しくて。こんなに本当に何もわからなくて、世界を探るようにカメラを動かせるというのが、すごく良いなと思いました。

(映像)秋山:足に装着したカメラ視点の主観映像。室内

チャット欄からの質問:この環世界が描き変わったな〜みたいなポイントはありましたか?

秋山: 環世界……というより認識の話になってしまいますが、自分の視界と、自分の触った物の感触が一致した時に、「あ!触っている物と私の見ている世界が一緒!」と認識できた瞬間がAHA体験というか、獲得感があって面白かったです。その感覚が一回得られてしまうと、その後もどう動けばいいのかが獲得しやすかったです。

花形: 触覚と視覚が一致した時の「ここにいる」みたいな感覚、すごいですよね。

(映像)齊藤:尻にカメラ。公園

花形: 公園に戻って、(齊藤)コンさんの映像に移りたいと思います。コンさんは「どうぶつ体操」というのをやっているだけあって、すごいんですよ。

齊藤: 私は「尻目」担当でした。結構サクサク動けちゃうといいますか、もともと身体構造を変えるようなダンスをやっていたので、ある程度のことができちゃうというのがありました。「わからない」という段階をすぐに抜けちゃって、「この身体で何ができるか、どこまで外界に影響を与えられるのか」という所まですぐに到達してしまいました。なので、たくさん移動をしてみたり、石や花を動かしてみたり、周りにいる人たちを認識して反応を返したりしていました。

花形: お尻ってどうやって周りを見るの?と思っていたんですが、コンさんを見ると、骨盤から動いて首みたいになっていますね。

齊藤: 私は「どこでも首にしたい」と思っているので……。もともとそういうことをやっているからかなと。

白井: かなり傾斜のある場所のように見えますが、傾斜の感覚はどうでしたか。

齊藤: この傾斜を上ったり下がったり転がったりする時に、視覚だけではなく手足の感覚でかなり補佐しちゃっていて、目だけに惑わされていないので、サクサク動けちゃっていますね。

秋山: あとは公園に来た時に、カメラを装着する前に一度みんなで公園の形状を見てしまっているんですよね。空間把握をしてからカメラを装着しているため、記憶で動けてしまうところがありました。「目を瞑ったまま連れて行かれたらまた違ったかも」という話は出ていましたね。

花形: 僕は「(公園の形状を事前に)見ていても無理。」「理性、働かんわ」って思っちゃうんですけど、コンさんほどの経験があると、そういう知識を動員できる余地がありそうですね。また、先ほど「目だけではなくて全身で空間を把握することに慣れている」というようなことをおっしゃっていましたが、普段ダンスをやっていない僕らは、目でしか判断していないからこそ翻弄されるんだろうなと、話を聞いていて思いました。

(映像)子どもたちがstill humanに絡んで、still human同士のバトルをけしかける。公園

花形: 子どもたちが「ゴリラみたい」「ロボットみたい」と言っていたのが面白かったです。ゴリラかロボットって、子どもにとって「聞いたことがあるけど知らない奴ら」の象徴なのではないかと話していました。still humanを見た時の反応って、大人はそっと立ち去るか、完全に無視する。子どもは遠巻きに凝視して、触っても良さそうだとわかると一気に近づいてきます。こうして改めて見ると、子どもたちは「こういう動物」として扱っていますね。「こいつらとどう関われば面白くなるか」というのを子どもたちなりにその場で発見していき、一番手っ取り早い方法として「バトルさせる」という結論になったようです。……それにしても、コンさんが強すぎる。

齊藤: 無双感を出しすぎました。ちょっとお尻は強すぎますね……。

チャット欄からの質問:これを着ている時、どんな欲望が生まれますか?

阪口: 欲望はそんなに無かったかもしれません。コントロールができない身体だったので、とりあえずどうなっているのか把握したいという状態で。ただ、子どもたちが来てからは、少し自分の中でヒーローショー的な方向に意識が向いてしまったのもあり、「見られている」という意識の中から動くことを考えてしまって、元々のstill humanとは違う状態になっていた感じがします。

花形: 子どもが持っている(大人とは違う)規範があって、それらがヒーローショー的な対象となる方向に働きかけたのだとしたら、それはstill humanよりもだいぶ「人間」に近い価値観という感じはしますね。

阪口: そうですね。意識の部分が「戻された」と感じました。他の欲望としては、室内にいる時には普段見られない場所、例えばソファと床のわずかな隙間などを見てみたり探索しようとする欲望や、普段やっていたことを(still humanの状態で)普通にやろうとした時に出てくるバグや異常性を楽しみたい、という欲望はありました。

花形: アフォーダンスに拒絶される感覚がありますよね。僕は、蛇口を使おうとした時に「使い方はわかるけど、これは俺に全く関係の無い物だ」「何もできない」って思いました。

食事をしてみる

(映像)小寺:後頭部にカメラとチューブ(口)、食事を試みる。室内

花形: 小寺さん、この時どんな感じでしたか。超つらそうですね。

小寺: そうですね、超つらかったです。筋肉をめっちゃ使いました。

花形: 今までに見たstill humanで一番不器用な感じがして、愛おしくなってしまいました。

小寺: 先ほどの欲望の話について、自分としては、動きづらいので「誰かに従属したい欲望」が生まれました。首輪を付けて、誰かに引っ張っていってもらいたい。

花形: 不器用になることで下になれる、下の存在になれるというのはあるかもしれません。この合宿全体を通して、「不自由であること」「できないこと」「もがくこと」があればあるほど良い、という価値観が生まれ始めていました。できなければできないほど良い世界。

(映像)今宿:腰にカメラとチューブ、食事を試みる。室内

今宿: 食べられない時間が結構続いたんですよね。思い込みなのか、なぜか(腰に口がついているのに)右足を上げていて。どんなに足を上げてもなぜか近づかなくて、「なんでだ?」って、ずっとやっていました。個人的には近づいているつもりだったのに、マジで謎……。今見ると「左の膝を下げろよ」って思うんですけど、全然違うことをやっている。

白井: 右足が上がっていた時って、「口(腰)の位置を下げれば良いんだろうな」という所まではわかっていた?

今宿: おっしゃる通りで、「腰を下げる」という達成すべき目標があって、それに対して自分が取った行動が、なぜか「右足を上げる」。たぶんまだ、「人間」だった頃の身体図式が残っていたんだと思います。

白井: 面白いですね。おそらくダンサーだったら、そういうことは起こらなかったのではと思います。

秋山: 自分の身体がどうなっていて、どこにカメラが付いていて、「左膝を下げたら口(腰)が地面に近づくだろう」というようなことを含め、ダンサーは第三者視点で自分の身体を把握できているのだと思います。そういった第三者視点で捉える身体感覚と、「ひとまず動かしてみて、そのフィードバックがどうなるかを試してみる」という一人称での行動と。両方のブレンドもあると思いますが、人によって全然やり方や度合いが違うんだなという発見がありました。

見つめ合ってみる

(映像)阪口:ふくらはぎにカメラ、花形:腰にカメラ。室内

花形: 最後に見ていただくのが、最終日に他の参加者が帰った後、阪口くんと僕の2人きりになったシーンです。2人とも気持ち悪い声が出ているんですけど、この時、お互いのカメラがすごく近い所に見えています。

阪口: 「still humanの状態で見つめ合ってみる」というところからスタートして、その過程で距離を近づけてみたりしていました。本当に「見られている」「相手の顔を見ている」という、見つめ合えている実感がめちゃくちゃあって。そこからカメラ同士をぶつけてみたら、本当に顔同士がぶつかったみたいな感覚があって思わず声が出る、という状態でした。パーソナルスペースにがんがん入れてしまう感覚があって、そのことにより距離感が無くなっていく感じが、めちゃくちゃ気持ち悪かったです。

花形: 見つめ合っている時って、画面いっぱいに相手のカメラが見えているんです。ということは、向こうも同じものを見ているのか……と思った瞬間に「見つめ合ってるのかなぁ」と。それが、コツン、とぶつかった時に、恥ずかしいけれど嬉しいような気持ちになりました。

チャット欄からの質問:この合宿で一番の発見というか、今、問題意識というか、考えたいことの核になっていることはなんですか?

花形: 議論の中で出てきたワードに「マスター感覚」というのがあります。(身体の動かし方には)何も正解がないはずなのに、「マスターした」と感じる、「これだ!」と発見するような感覚が随所にありました。なだらかに上手くなっていくのではなくて、そういう(ガタッと段階が上がる)瞬間があるんです。これって何なんだろう。オルタナティブな構造を自分で作り上げていく過程の中で、レンガのようなものを乗せた瞬間なのかなと思います。「マスター感覚」を積み上げたい欲望はあるし、何も正解が無い中での「マスター」って何なのかを考えたいです。

秋山: 花形さんの思考としては、完全にマスターした状態そのものではなく、マスターしていくまでの過程を「面白い」と感じているんだろう、それを追求していくんだろうなと、端から見ていて思いました。

花形: 積み上げるその瞬間を味わうためにやっているところはあります。だから「できないほど良い」、「わからないほど良い」。そういう価値観そのものが「逃走感覚」であり、「逃走的価値観」なのかなと思います。だからある意味でマスター感覚を味わうためにやっているけど、マスターは絶対したくない、みたいな。

後半・クロストーク

後半からはYouTubeで聴講していた人も任意でzoomに入室し、クロストークを行いました。

「人間」をやめられたのか?

花形: 合宿参加者の皆さんにお聞きします。合宿の中で、より「人間」をやめられた、と思う瞬間はありましたか?

齊藤: 私は自分の中で「人間」の範囲を広く取りすぎているからか、どこまで行っても外れられない感覚がありました。先ほど話に出ていた「マスター感覚」を味わう手前で、すぐにできてしまうことが悔しい。スポーツ的な考え方ではマスターできる方が良いし、生物的にもその方が有利だと思うのですが、それを獲得するのに時間がかかっている人たちの方が面白そう、楽しげに見えました。もっとわからなくなりたかったな〜、という感じです。

今宿: 私としてはやっぱり、ご飯が食べたくて、でも食べられなかったあの時が一番不自由で、何が起きているかわからなかった。あの瞬間が一番「人間」をやめられたと思います。でもそれってある程度メタな感覚で。やっている時には「人間か非人間か」なんて考える余裕が無くて、真空の世界に、自分とプリンだけが、ただあった。なので、後から考えればあの時だったな、という感覚です。

阪口: 「人間」から離れたことはできたかもしれないけれど、やめられた、ということは無かったかもしれません。不自由で、普段の動きと変わって、身体がコントロールできないということはありましたが、それはあくまで不自由なだけだし、コミュニケーションは言語で取れていたので、「人間」をやめた、というのはできなかったかもしれないです。ただ、一人でやっている時には、コミュニケーションの対象がいなかった分、より「人間」から離れた状態になれた感じがします。

小寺: 確かに、やっている最中はハイになって、「人間か人間じゃ無いか」なんて考えていなかった。ただ、装着しながら少し落ち着く時間があって、そういう時に気がついたのは、目と画面がペターッとくっついているように思えれば、身体の構造が変わって、それは「人間」ではないかもしれない。けれど、目と画面の距離を感じて、「カメラが足に付いているんだな」という意識が生まれてしまうと、全然「人間」である、と思いました。

あとは自分の意思で動いているという点でも「人間」をやめられている感じがしないので、やっぱり従属する対象があったらな、と。外部の力が働いた時に、飼い犬的な意味でもっと動物になれるだろうし、そういう快楽を目指したいですね……。

花形: 「快楽」って言っちゃいましたね(笑)。でも確かに、比較対象になるような普通の「人間」と一緒にいることで、より際立つかもしれません。

僕自身が後から思ったのは、still humanをやった後で昼飯を買いに外に出たりした時に、(外の世界には)本当に二足歩行の人しか使えないインターフェースしか無かった。全てのドア、椅子、歩道、韓流ショップのイケメンの顔の団扇や、メイク道具の店、どこを見ても全部が、ある一つの身体のためにしかないんです。あれだけ色々な可能性を実践してきたのに、“頭目(あたまめ)”だけの人間に対する環境しかない、ってわかった時に「あ、これは『人間』やめてたかもしれない」って思いました。

ダンサーは視覚に頼らない?

白井: 「still human」は目/視界/視覚にフォーカスした実験だと思うのですが、それは何故でしょうか。というのも、ダンサーってたぶん自分の身体を動かすのにあまり視覚に頼っていない、視覚に頼らなくても動かせるような訓練をしてきているという特徴があって。それは稽古場と舞台の違いに対応するためだったり、照明によって周りが見えない時でもいつもと同じ動きができるよう訓練しているから、など色々な理由があるとは思うのですが。なので、ダンサーの構造を組み替えたい場合には、視覚以外のアプローチ、聴覚や触覚の方が有効なのではないかと想像しています。

花形: その視点はダンサーならではだな、と思います。一番最初は「カメラを足に付けて、その映像を見ながら動いたら面白いんじゃないか」というただの思いつきで、それで(実際にやってみたら)進む方向も全部変わってすごい興奮を覚えた、そういう経緯で視覚になった、というのはあります。でも、ダンサーの方々と違って、僕自身の人生は視覚によって進む方向など全てを決めてきた。マクルーハンは「感覚比率の調整をできるのがアーティストの役割だ※2」みたいなことを言うんですが、その意味では、視覚に情報のほとんどを奪われているのが今の後期資本主義のコントロールするインターフェイスだと思います。そういう中で、僕の人生では視覚が最も身体を決定してしまう要素になっていたのかな、と考えています。

※2)参照:マーシャル・マクルーハン、栗原裕,河本仲聖 訳「メディア論 人間の拡張の諸相」,みすず書店,1987年

バリエーションからの収束

安藤: 先ほど話に出ていた「マスター感覚」というのは、できることが一つ増えた、ということに対して言っていると思うのですが、それって「色々な動きのバリエーションが一個に収束していった」ということですか? つまり、それまで「これができない」「あれができない」と複数の色々な動きを試していって、「これが一番いいな」という所に落ち着く。そこからまた次に進んでいく中で、例えば「休憩したい」と思って色々試していく。バリエーションがいくつか貯まると一番最適なやり方を見つけられる、そういった感覚があったのかを伺いたいです。

花形: 難しいですね。確かに「収束」かもしれないですが、色々やってみていたのがそこにまとまっていく、という感覚もなくて。「座る」という概念がまずあるわけではなく、色々やっていたら「あ、これがしっくりくる」となって、それを「『座る』だったのかも」と後から名付けているだけ、という感じがします。マスター感覚って、「次もまた(同じ気分の時に)同じ動きをやろう」と頭の中にストックすることなのかな、と思いました。

安藤: ありがとうございます。立教大学の発達心理学の山本尚樹先生という方が赤ちゃんのハイハイの研究をされているんですけれど、その方の著書※3の中で赤ちゃんの発達に関して書かれていたことで、例えば「寝返り」に移行するまでに「首を横に動かす」などのいくつもの動作のバリエーションがあり、そこからいったん「寝返り」ができると(様々な動きのバリエーションが)そこに収束していく、というのがあります。これを「分岐」と「合流」と呼んでいます。

でも、赤ちゃんには聞けないじゃないですか、「今までの動きのバリエーションが収束した感覚がありましたか?」なんて。対してstill humanの人たちはみんな大人だから聞けるな、面白いな、と思ったので聞いてみたかっただけでした。

※3)山本尚樹「個のダイナミクス」, 金子書房, 2016年

タコの身体感覚を得るには

秋山: 後半から入ってきてくれた人の感想も伺えたらと思います。まだお話ししたことのない伊藤さん、はじめまして。

伊藤: はじめまして、伊藤道史です。とてもエキサイティングな発表で、面白かったです。僕も興味が近いというか、「自分じゃなくなりたい」という気持ちがあって、今はARやVRを作っています。

コンさんや阪口くんの話に出ていた「パフォーマンスをしたくなる」「子どもとの関わりの中で役割が生まれてくる」という時に、still humanになっている自分をメタに見ている「自分」、状況を外から見ている「自分」を、どう「自分」じゃなくできるのかな、ということを考えていました。能では離見の見(りけんのけん)といって、他者が自分をどう見ているかを、さらに外から見ている視点がある、という感覚があると思うんですけど、身体感覚や他の何かを編集することで、そこの見方を変えることもできるのかな、と少し考えていました。

資本主義の話に関しても、根本的には「目が両方とも前面に付いている」から「社会が前進するのがいいよね」という考え方になる……というのはちょっと極端かもしれませんが、そのように身体感覚から生まれている「人や経済はこうあると良い」という感覚は無くも無い気がします。自分や人をどう見るかということが、身体が変わることによって深いレベルで変わるのかもな、と思いました。

タコって、犬と同じくらい神経細胞があるらしいんですけど、(脳だけではなく)全身に神経細胞が分散されているそうです。一つの統合された神経系ではなく全身に分散された神経細胞全体で思考すると言われていて、その辺りも考えたら面白いんだろうな、と。

花形: タコの身体感覚を得るには、どうやればいいんですかね。全身に目を付けてみる? そうなってくると、このstill humanは全然「レベル1」って感じですね(笑)。もっと違う身体が可能になるかもしれない。

齊藤: そういう(タコの身体感覚を得ようとするような)ワークは、既にあるんです。脳で考える前に身体を反応させる訓練として、複数人で、目を瞑るなどの負荷をかけた状態で、誰かが押したり引っ張るのにすぐ反応するようなワークがあって、それに近しいと感じました。でも、そうした訓練をしながらどんどん負荷を増やしていって、それに適応すればするほど良い、というわけでもない気がするので……どうなんだろう、どこに行くんだろう、という感じがします。

花形: そのワークに何か名前は付いているんですか?

齊藤: いえ、特には。トレーニングの一つとして「あるある」な感じかと。他にもよくやるのが、部屋の中にたくさんの人がいて、目を瞑ったまま、後ろ歩きで、均等に歩き続ける。空間に対して群れをどうするか、個々の認知能力に負荷をかけた状態で群れの均衡を保つというのが、演劇やダンスのトレーニングとしてあるんです。

花形: 人数が増えると、自分が細胞化する感覚ってありますね。この前、5人くらいで歩いていた時に、「この5人のまとまりには重心があるな」と思って、わざと1人だけ全然違う方向に離れてみたんです。そうしたら、4人とも少しだけこっちにズレてきて、みんな僕の方を見るんですよ。僕はというと、離れれば離れるほど「こっちに行っちゃいけない」という感じがして、気まずい感じもあって、それ以上は行けなくなるんです、本当に。5人の中に重心があって引っ張り合っているのかなという感覚があって、それをトレーニングとしてやることもあるし、既に備わっている感覚でもあるのだろうと思います。自分を超えて他人が入ってくる、それをひとまとまりとするようなstill humanがあってもいいかもしれません。

伊藤: 安直なアイディアですが、他の人にカメラをつけて互いの映像を見合う、というのが数十人規模になっていったら、アイデンティティや(自他の)境界が溶け合うような感覚を、もしかしたら作れるかもしれません。

花形: あるいは「全員で1人の視点を見ている」というのも面白いかもしれません。やってみたくなりました。

伊藤: 蟻とか蜂はきっとそうですよね、超個体的なアイデンティティ。

花形: 人間も、きっとそうだと思います。

小寺: 誰か一人の視点に集約させるというのだと、花形さんの言う(脳を頂点とした)三角形の構造であって、そこからの離脱ではない感じもしますね。

花形: ファシズム的な構造を再制作する感じは少しあるなと、言いながら思っていました。

自己の他者化?他者の自己化?

今宿: 他者と自己の関係について、今までのstill humanって自己の一部が他者になってしまう、自分の身体がまるで他者のものであるかのように言うことを聞かなくなる感覚でした。いま話されていた「超個体的」な感覚って、たぶんそれとはまるっきり関係が逆転していて、他者までもが自己になる感覚だと思います。その逆転が起きた時に、何が起こるんだろう。

花形: 「他者の自己化」と「自己の他者化」ということですよね。still humanは「自己の他者化」? でも、自己って誰なんでしょう。「人間」だった時の記憶なのかもしれない。

白井: 話を聞いていて思ったのは、still humanは「一回他者になった身体を、新しい自己の身体に作り直していく」みたいな感じなのかなと。定義として「予測を裏切らない範囲」を「自己」と呼ぶとしたら、「全部予測を裏切られる」という状態に一度なって、そこからまた予測と結果を新しく結びつけていく作業が、still humanで行われていたことかなという気がします。

花形: 「他者である自分を自己化していく」という言葉には、外側にあるものを自分の所に引き寄せるイメージがありますが、still humanはこう(外側にあるものに自分ごと近づいていく)なんですよね。自分じゃないものになっていく感覚がずっとあって、それを求めている。自分の価値観にこれ(外側にあるもの)を適合できたというよりは、こいつを使う身体に“自分がなる” という感覚に近くて。(どちらか一方ではなく、)双方が近づき合っていく感じなのかなと。 なので生成変化という言葉の方が、僕はしっくり来ます。自己化とは、環境と私とがお互いに作用しあって起きる、生成変化なのでは?

伊藤: 「他者の自己化」よりは「脱自己化」の方が気持ち良さそうだな、という気はしますね。

できないことこそが面白い

安藤: 合宿の映像の中で、子どもがstill human同士を闘わせるシーンがあったじゃないですか。あれがすごく面白いなと思いました。「尻目が強かった」という話も出ていましたが、例えばstill humanが野生生物だとしたら、尻目にみんなで対抗しなきゃいけない。そこで、どうやったら尻目に勝てるのか、対・尻目のための行動を練習していくと、それが尻目の行動原理を知ろうとすることや、それぞれに何ができて何ができないのかを知ることに繋がってくる気がします。一緒に何かをやるのではなく闘わせるというのは、コミュニケーションとして面白いなと思いました。

花形: 闘うことこそがコミュニケーションだ、というのは映画の『ファイト・クラブ※4』みたいですね。相手をブチのめすため、というよりは、揉みくちゃになって、相手が何なのかを接し合った状態で試行錯誤しながら探ることのような気がします。それこそプリミティブなコミュニケーションの原型っぽい。

※4)監督 デヴィッド・フィンチャー,「ファイト・クラブ(FIGHT CLUB)」,FOX, 1999年

齊藤: 自分も武術をやっているので、相手のウィークポイントをすごく見ているんですよね。「ここを攻めたらこの人は落ちるな」とか、危機的な状況に陥った時にどのstill humanが生き残るか、ということを考えます。あの公園の坂では尻目が強かったけれど、水中だったらどうだろう、とか。

花形: 水中は絶対に楽しいですね。僕は武術を(本格的には)やっていないけど、最近は武術のワークショップに行ったりしているんです。その時に「違うな」と思うことがあって。

武術って、二人で相対した時に、相手と自分のインタラクション、例えば「相手が動いたら自分の重心もちょっと動いちゃう」とか、「相手と掴み合ったら重心が相手側に寄っちゃう」みたいなことで倒されたりするから、自分は動じない、その上でいかに相手を倒すか、ということがあって。そうした武術の「重心が寄っちゃう」ところまではすごく面白いと思ったんですけど、そこで「自分は相手に左右されずに相手を倒す」というモチベーションが、全然(自分と)違っていた。僕はむしろ、溶け合ったほうが面白いと思っちゃう。手を掴み合った瞬間にこの二人が繋がり合った一つの生物になって、重心が二人の間に移動しているんだ、ということが面白くて。ずっと言っている「できないことが面白い」「つたないことが面白い」という価値観って、結構その辺りにあるような気がします。

闘うことで理解し合うことは面白いけど、そこで勝ち抜くことに善を見出したり、そこへ向かい始めると、結局(資本主義的な)構造が出てきちゃうのかなと。つまり、「できない」ことによって、所与のものではない、固有で多様な勝ち方を志向できる。そういった逃走/闘争のプロセスこそが代え難い喜びであり、この合宿での価値だったんです。それは、「負けたら死んじゃう」というような自然環境とはちょっと違う摂理が働いているということなので、単なる原始化とも違う感じがしてきています。