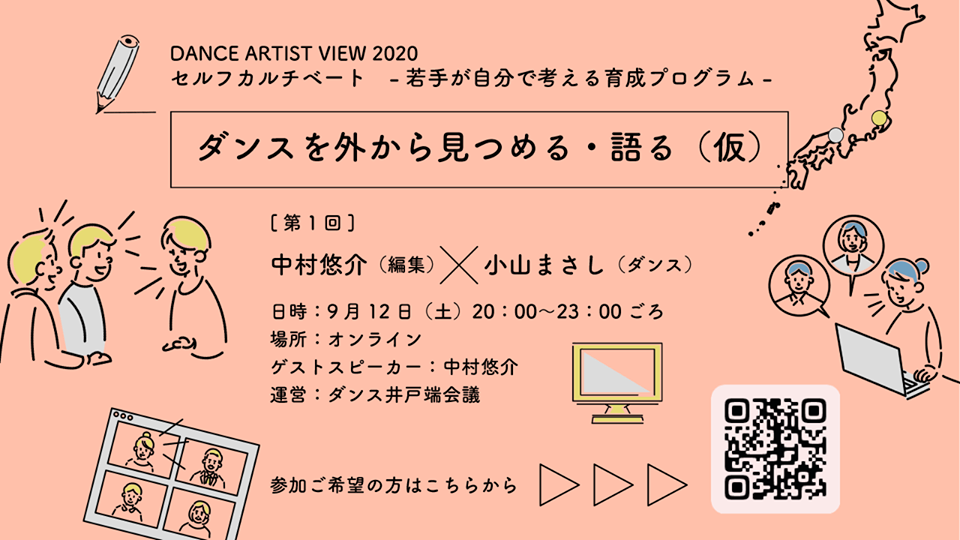

全国各地のコンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020の<DANCE ARTIST VIEW 2020 セルフカルチベート -若手が自分で考える育成プログラム->事業として、2020年9月12日(土)に<ダンスを外から⾒つめる・語る [第1回]>をダンス井戸端会議企画で、オンライン開催しました。その際の前半トーク部分の編集記録を掲載します。

出演したのは、ダンス井戸端会議のメンバーでもあるダンサー・舞台制作者の小山まさしと、今回の<ダンスを外から⾒つめる・語る>プロジェクトのメンターを務める、編集者の中村悠介の二人。ダンス井戸端会議を中心的に動かしてきた秋山きららが進行役を務めました。

ダンサーである小山さんの個人史を辿りながら、ダンスを外から見つめる・語る一歩手前のダンスの内側、自分たちが内側と感じているものはなんなのかを紐解いていきました。イベント告知ページはこちら

テキスト:秋山きらら

ダンスを外から⾒つめる・語る [第1回]

中村悠介(編集) × 小山まさし(ダンス)

日時:2020年 9月12日(土)20:00〜23:00 *このイベントは終了しました

場所:オンライン *Zoomによるオンライン開催

参加費:無料

定員:20名程度

出演:中村悠介(編集)、小山まさし(ダンス)

進行:秋山きらら

参加者:16名(上記3名以外聴講含む)

企画・運営:ダンス井戸端会議

事業タイトル:「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスでいこう!!』2020」

文化庁委託事業「令和 2 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

共催・企画: NPO法人DANCE BOX

小山さんを解体していこう

中村悠介(以下、中村):小山さんを解体していこうじゃないですけれども、ダンスとの出会いから現在に至るまでを紐解いていこうと思います。パフォーマーでもあるしダンス井戸端会議の中の人でもあるし、制作もやられていて。とても面白いポジションにいる方だと感じていて、そのポジションがダンスを内から外へっていうこのプロジェクトのテーマにとても合ってるのではないかと思います。小山さんの歴史を振り返りながら、それが井戸端会議のみなさんのやっていることや言語化することの手助けになったらなと思っています。

本当に一番最初の、ダンスとの出会いをお伺いしてもいいですか?

小山:私は最初からダンサーになろうとは思ってはいませんでした。小さい頃からディズニーのミュージカルアニメが人気だったこともあり、もともとミュージカルが好きだったんですね。高校卒業した後に、アメリカの大学に留学しているのですが、頑張ったけれど途中で退学して日本に帰ってきました。その時に、アメリカでの反動と日本の周りの大学生が青春を謳歌しているのがめっちゃ羨ましいなと思い、自分も何かしたいなとミュージカルに趣味で手を出しました。ですが歌と芝居ができなかったんですよ。それでダンスだけが残ったというのがはじまりです。

中村:アメリカの大学では何を勉強されていたんですか?

小山:大学では国際ビジネスを勉強していました。かなりがっつりやっていました。

中村:ではミュージカルともダンスとも関係ないところで留学されていたってことですよね。歌と芝居が出来なくてダンスだけ残って、そこから自分がやって行く道はダンスしかない。ダンスでだったら続けていけるという気持ちがあったんでしょうか。

小山:その時点ではまだ無かったですね。ダンスを始めたのが22歳なんですが、一回そこで就職しまして。音響効果選曲という仕事なんですけれども、テレビやラジオの音付けの仕事をやっていました。毎日生放送とかやっていました。そのまま趣味でミュージカルをやって、その後歌と芝居が出来なかったのでダンスだけ趣味で続けていたんですよ、いわゆるダンス教室に通って。 25歳の時にその仕事を辞めて、好きで継続していたダンスがあったので、しばらくダンスやろうかなという感じです。そこからがっつりダンス道に入っちゃいましたけどね。ある意味間違って、道を外れてダンス界に入ってしまったというのが、私のダンスキャリアのスタートになるかもしれないですね。

中村:振り返れば入ってしまったというような感じなんですね。裏方と出演される側の両方をやっているけれど、その時ダンスでやっていこうと思った時の「これだ!」という動機は何かあったんですか?

小山:かっこいい答えは出てこないですが、ただのバカです。ダンスやろうって気持ちだけで本当に何も考えずに飛び込みました。ただそれだけダンスが好きだったんですよね。その時にはコンテンポラリーダンスと呼ばれる分野にがっつりはまっていました。元々ミュージカルだからジャズとかバレエとかやっていたんですけれども、正社員で仕事をしている間も仕事終わったらすぐにダンススタジオに通ってコンテンポラリーのレッスンを受けているという毎日でした。仕事を一旦辞めてしばらく好きにやろうと決めたのが、25歳のときです。客観的に見ると仕事を辞めてダンスやろうっていうのは正直ちょっとヤバイですけど。

集団に入るのが私は難しかった、私にはコンテンポラリーダンスがとても合っていた

中村:何かその時にダンス界への手がかりみたいなものはあったんですか?

小山:ありましたね。仲間というよりは憧れというのがありました。KAyM(カイム)という団体がありまして、今各界で大活躍しているダンサーが集まって踊っていたユニットがあったんです。 その中の一人によく教わっていたので、いろんな話をよく聞いていたんです。

中村:例えばミュージシャンだったら、ライブハウスを借りてライブをしようとか、デモテープをレコード会社に送ろうとかいくつかの方法があると思うんですけれども、ダンサーとしてやっていこうっていうスタート地点はどこだったんですか?

小山:仕事を辞めてどうしようかなって思ったのと同時に、ぶっちゃけ仕事をやらずずっと踊ってたい気持ちがあったので、後先考えずにしばらくはダンスに没頭しようという期間がありました。教わっていたKAyMメンバーのコミュニティにいたのですが、せっかくダンスに没頭しようと思ったので、その外に出て他のダンス・コミュニティのところに行ってみようと思って。いろんなダンススタジオだとか、それまで接点のなかった場所に顔を出したり、オーディションを受けたりしてました。ダンスのいろんな世界を見ようと軽い気持ちで。決してダンスで食ってこうとは思ってませんでした。

秋山:ダンスに没頭していてもいいという時代の雰囲気と言うか、今と違うところがあるのかなと思うんですけれどもそのあたりはいかがですか? あともう一つ、ジャズとかバレエをやられていた中でコンテンポラリーダンスが魅力的に見えたのかなと思いますがそのあたりのこともお聞きしたいです。

小山:たしかに当時は今と絶対違った。私が仕事辞めたのが2009年なんですよね。2005年からダンスを始めているんですけれども、当時はかなりコンテが人気だった時で、その年の美術手帳の表紙に康本さんがなっている時代だったので、結構コンテンポラリーダンスカンパニーとかが公演をやっていたんですよ。それに感化されて、本当に憧れですよね。お金の事は考えていなかった時期かな、わからないですけど。

あと仰るとおりジャズとバレエをずっとやってました。そのほかストリート含め、いろんなジャンルを試しました。私が教わっていたダンススタジオではコンテンポラリークラスが一個あったんです。いろいろなクラスを試した中、そのクラスの初回でその先生に「きみ才能あるね、コンテンポラリーにめっちゃ向いてるね」って言われたんです。それは俺もとても感じたんです、これめっちゃいいわっていう。今でも覚えてるんですけれども、そっからコンテにはまってしまったってのはあるかな。本当にこれ自分にぴったりだなと思ったのがコンテです。

中村:コンテンポラリーダンスが自分にピッタリだなぁって思ったのは具体的にはどういう部分なんですか?

小山:私は高校卒業した後アメリカに留学してるんですけれども、当時はそんなにいなかったんですよね、多分。進路で高校卒業後そのまま海外行っちゃうっていうのがその高校で初めてだったんです。そこに理由があると思うんですけれども、日本が生きづらかったんです。自分に合ってなかったので、海外に行って、自分の中で海外は生き易いっていう気持ちも芽生えました。まとめると、集団に入るのが私は難しかったんですよね。本当に個だったんですよね。個人行動と言うか自分勝手と言うか、わがままとも言えるんですけれども。海外は集団よりは個だったりするので、その環境が特に合っていたんですよ。それで日本に帰ってきて日本のジャズ、バレエだとやっぱり集団の方が強くて、コンテは個がフューチャーされるので、そこが自分の特徴とあったのかなと思います。才能があったのではなくて自分に向いていたというのがあります。個でいられるというのが性に合っていたんですかね。

秋山:個でいられるというのは、具体的に言うとダンスのソロシーンが多いっていうことですか?

小山:簡単に言うとコンテは形が決まってないということです。A地点からB地点に移動するのに、バレエもジャズも型が決まってるじゃないですか。それがコンテはこうやってもいいしこうやってもいいって言う、型が思想なので。「なぜか?」とかに着目されるものだなと思っています。コンテは型では一切ないので、そこが自分の性格とあっていたのかなと思います。

秋山:あらかじめある型だとか、そういうものに従うというのは、集団行動一つとっても苦手だったということですね(笑)

「下手なやつは邪魔だから下がってろ」というピリピリ感の中過ごした修行時代

中村:コンテンポラリーダンスの教室ではどういうことを教えられるんですか?

小山:コンテンポラリーダンスのレッスンは先生によって中身が全然違います。HIPHOPだってロックのレッスンだって、やること大体想像つくじゃないですか。でもコンテンポラリーダンスって言うとイメージわかないですよね、型がないので。だから教える人によって全く違うんです。受けてみないと分からない。私が教わっていた先生は、即興とコンタクトがメイン。なので私は即興とコンタクトにがっつりはまってました。即興も、一切何も教わることはないんです。この地点からあの地点まで即興でいけっていう指示だけなので、それをずっとやるんです。下手すると終電なくなってもずっとやり続けるというような感じでした。コンテにはまったというよりも、即興とコンタクトにはまったというのが正確かもしれないですね。

中村:どこかのカンパニーに所属したいとか、これでやっていこう、やっていけるかもというような気持ちはあったんでしょうか?

小山:趣味で極めたいという気持ちが一番近かったんだろうなと思います。はまってしまったコンタクトと即興をとことん追求したい、とことん知りたい、自分のものにしたいというのがあったんだと思います。女性は小さい頃からバレエとかモダンとかやっている人いますけれども、男性は比較的遅い場合も多いんですが、私は22歳から始めて、スタートが遅いので、その人たちと一緒にやっていく為に鍛錬をしないといけないんですよ。なので始めてから3-4年は地獄のようでした。ダンスに没頭しても最初の頃はお金をもらえないんで、バイトしながら教室通って自分のトレーニングしながら、尚且つ自分でオーディション受けに行ったりする生活が続きましたね。2日間家に帰らないとか結構普通にありました。睡眠のためだけに家に帰るのがもったいないみたいな感覚で。バイト行ったり、レッスンしたり、オーディションやリハーサルしたりと三つの軸があり、本当に今思うとよくやってたなという生活をしていました。ただ極めたいという思いだけでその活動していました。何も考えていなかったですね、その時点では。

中村:その没頭している時に、来年どうなっているかとかはもう考えてなかったんですかね?

小山:没頭していたとか夢中だったというのはその通りだったと思います。25歳から28ぐらいまでは没頭していました。絶対人には勧めないですね。つまり、考えてなかったかと。

秋山:ダンススタジオに行くと、1世代上のバチバチ具合が伝説的だったみたいな話をよく聞くので、小山さん世代のライバル同士のバチバチ感というのはすごくあったんだろうなと思うと同時に、今はそれがないんだろうなと思いました。

小山:WING(ウィング)というダンススタジオの空気感はまじやばかったです。今エンタメ界の振り付けやってる人とか、みんなそこで教えてました。当時のトップのダンサーがWINGで教えていて、そこに来る生徒の熱量と言うかピリピリ感はヤバかったです、あれは絶対忘れないですね。

中村:そのピリピリ感っていうのはお前より俺の方がすごいぞと言うようなものですか?

小山:それは本当にそうです。本当にその場所に居づらい、めっちゃ居づらいんですよ。「お前誰だ!?」みたいな空気感がスタジオ全体にあるんで。そこでどれだけ前にいってどれだけ見せつけるか。下手なやつは邪魔だから下がってろみたいな。みんなライバル意識がすごかったんでしょうね。

ダンスを習いに来ているって言うより、他の人たちを落としに来ているって感覚の方が強いですよね。みんなもちろんレッスン費を払っているけれども、超ぎゅうぎゅうで、すごい人数入っているスタジオで、そこでどれだけ自分を出せるかっていう。場所取りから含めて空気感は凄かったです。そこから仕事にも繋がるんで。

中村:小山さんがそこでも挫けなかった理由とかってあるんですか?

小山:挫けたなかったというより、良い意味でも悪い意味でも鈍感だったんですよ。自分もその部類に入るとは思ってなかったんですよね。今思うと渦中にいたんだなって思いますけど、それとは違うもんだと自分は勝手に思っていたんで。うわーすごい世界があるなとは思っていました。

プロなんか一旦置いておいて、自分が何をしたいのか解像度を上げていくことが絶対必要

中村:プロの意識はどんなきっかけで芽生えましたか?

小山:気づいたらプロの意識があったというのが答えになってはきます。そのきっかけとなった出来事がいくつかあるんですけれども、一番大きい転換だったのが、海外公演に招聘されたことです。そこで確実に自分の中で意識が変わったことはありましたね。その頃にはプロという意識はなかったんですけれども、カナダのダンス公演に日本から唯一私だけ呼ばれたんですよ。そこの待遇が異常で、一ヶ月ぐらいVIPホテルに泊まったんです。今考えると理にかなってるんですけれども、なんで私がわざわざ海外のカンパニーに呼ばれて、そんな恵まれた環境に置かれたんだろうっていうのがすごい疑問で。そのためにすごいお金が動いてるんですよ。何で私のためにこんな金が動いてるんだろうと思ったのがきっかけかな。

中村:こんなとこ泊まれるんだったらもうプロじゃんみたいな?

小山:そんなふうには思ってないですけれど(笑)。このプレッシャー、与えられた環境、しかも稽古場は国立バレエスクールで、毎日そこで稽古できたんですよ。めっちゃいい環境で。与えられた環境に応えなきゃって気持ちがかなりあったんだと思います。

有泉:小山さんが今コンテンポラリーダンスをやるかどうかという岐路にいた場合、同じようにプロの道として選んでいたと思いますか?

小山:実際に大学生から進路相談みたいなのを受けたことは多くあって、その時は、「普通に就職しながらやれば」と答えてました。俺みたいに、馬鹿みたいに入り込まない方がいいよっていうアドバイスです。俺がこの位置にいるのは本当にラッキーだったなって思っている部分が大きいので。もちろん努力もしたつもりではありますけれど、そういう環境がたまたまあっただけなので。私みたいな生活はしない方がいいと思って人には絶対勧めなかったです。

ただアフターコロナはもっといろんなやり方が出てきているので、今ここからプロのダンサーに向かうとしたらやり方がもうちょっと複雑になってきてるかなと思います。今もしプロのダンサーを目指すとしたら、そもそもプロのダンサーという定義が曖昧だなぁと思っているんですけれども、自分の中で何になりたいのかをまずはっきりさせるべきだと。<プロのダンサー>だと抽象的すぎるので、それが目標だと路頭に迷うと思います。プロなんか一回置いといて、ダンサーで、ダンスで何をしたいのかをちゃんと棚卸して、自分が何をしたいのかを解像度上げていくことが絶対必要だと思っているので。それ次第でやることは変わってくるよねという話です。バックダンサーになりたいのであれば、バックダンサーになるためのステップが必ずあるわけで。今の時代は目的に対してやる行動が確実に変わってくるので。「自分が何をしたいのかということをすごく解像度上げること」それができれば、やることは見えてきますよね。その上で、何をやれば良いかわかんないってのは、先輩に聞けば多分わかります。逆に何をやりたいかがわからないとアドバイスすらできないって感じかな。

中村:今は、小山さんの辿ってきた道よりもう少し複雑で、それぞれの道も先人がいるので整備されているっていうことですよね。それが昔にはなくて、結果小山さんはそういうポジションに入ったと。今は先人がいるのでそうするにはこれをもうちょっと勉強した方がいいとか、道筋が語れると言う意味ではそれぞれすごく段階的になっていると言うか。すごく細い世界の話になってきてるのかもしれないですけれど。

ダンス界ヤベーな、と思って辿り着いたダンスの裏方の仕事

中村:アートマネジメントのダンスの裏方の仕事をやられているのは、どういう経緯があったんでしょうか?

小山:きっかけは先ほどの海外公演なんですよね。 私を日本から召集するためにとても大きいお金が動いており、そもそもなんでなんだろうというところから始まったんですよ。もともと私は大学で国際ビジネスを勉強していたので、そういうお金やビジネス経済の話がめっちゃ大好きだったんです。そこから一気にいろいろと調べ始めたんですよね。制作回り、お金回り、経済とか、ダンス界の所謂業界を調べ始めた。35歳までずっと、約7年間リサーチというか独学で制作やアートマネジメントを勉強していました。ダンス活動をやりながらそれをやっていたんですよ。で、たどり着いたのが「ダンス界ヤベーな」って結論だった。途中でもう気づいてたんですけれども。そこで、独学だけじゃ足りないと思って舞台のマネージメントとかをやってる合同会社syuz’gen(しゅつげん)というところに就職しました。

中村:留学されてた時に国際ビジネスを学んでいたっていうことがそこで活きてきたりとか。目の付け所が、自分がステージやることだけじゃないっていうことがあると思うんです。日本のダンス界がどういう風にヤバイと思ったんですか?

小山:簡単に言ってしまうと「ダンサーがダンスのこと知らなすぎてやばい」というのは今も思っています。というのは、ダンスそれ自体の知識じゃなくて、日本経済の中でダンスがどう回っているのか、どういう風に動いているのかと言ったダンス業界の仕組みがわかっていなくてヤバイっていうところですね。逆にダンス業界の仕組みを知っていると自分が何をすべきか見えてくるのに、分かってないっていうことが多いですね。 今ダンサーっていう言葉にまとめていますけれども、それは振付家や演出家でも同じです。活動できてる人は、逆にそれが分かってます。そこが大きな違いかなと思います。または分かってる人がそばにいる。

中村:ダンサーとして板の上に立つっていうことと、ダンスがどうまわっていくかを独学で勉強していくっていうことを両立していたわけですよね。 ちゃんと業界の構造分析をしようって、そういう人って結構珍しいですよね?

小山:自分のバックグラウンドが結構影響してると思います。実際に私は文化庁の助成金が発表されるのを、毎年絶対チェックしてたんですよ。そうするとどこの団体がどういった活動を今年するんだってのが大体分かってきます。

中村:アートマネジメントのお仕事って具体的にどういうことなんですか?

小山:裏方の作業全てですね。元々マネジメント周りを勉強してて実際に知識だけだと足りないと思って、経験が欲しいと思いました。そこで舞台芸術のマネジメントをするsyuz’genという今の会社に入っています。入ってからは一つのプロジェクトだけをずっと担当しているので多くは語れないですが、主に色んなブッキング(までの調整)になります。

中村:自分がダンサーであることと裏方であることの分け方などはありますか?

小山:ダンサーと裏方は違います。ダンサーはやはり自分が出演したく、誰も運営をやりたがりません。

あと、いろんな見方や意見があるとは思うんですけれども、私が最近よく耳にするのは、(ダンサーは多いのに)ダンス界にはプロデューサーや若い制作がいないよねってこと。そこに分け方というより、違いのヒントがあると思います。

中村:普段の生活としては、オフィスに入ってアートマネジメントの仕事をする時もあるし、ダンサーとしてスタジオで稽古しているという感じでしょうか。その二足のわらじと言うか、内と外を知っているということで見えてきたこととかありますか?

小山:すごいありすぎて……。見えてきたこととしてはとてもいっぱいありますね。分かりきったことですけれども、裏と表の両方把握してるって言うのは本当に大きいです、それに越したことはないですね。裏方の考え方と、表方との考え方は全然違うので、その両方を理解していると視野が確実に広がります。

でも、かと言って、アーティスト側が裏方を全部知っておく必要があるかと言われれば別にないとは思います。アーティストが何をやりたいかそれに尽きると思います。何をやりたいかによって全部知る必要はないので。何がやりたいか分かっていれば逆に必要なステップは見えてくるよねという先ほどの話に終着しますね。

中村:小山さんのビジョンはどういったものがありますか?

小山:ダンサーとしては本当に色々な経験をさせてもらっているんです。誰かの公演に出るっていう経験はありがたいことにたくさんさせていただいたので、今の時点では同じようなことをやっていくという執着はないです。だから一緒に仕事したいと感じる人の作品には出るし、そうでない人の作品に出る必要はないと思っているので。だからダンスの作品に出るという時は何らかの理由がそこにあります。今までみたいにダンサーらしいダンサーをずっとやっていきたいというのはあんまりないです。それは経てきており、同じことをやっていくつもりはないので。

中村:それっていうのは自分をアートマネジメントしているみたいなところがあるんでしょうか?

小山:はい、それはそうですね。自分はセルフマネジメントはめっちゃしてると思います。ダンサーは自分がやりたいことの解像度あげなきゃいけないと私は思いますけど、プラス、セルフマネジメントの知識はある程度どっかで覚えた方がいいなと思います。全部知らなくても自分に必要なセルフマネジメントの知識は、今の時代だからこそ見つけた方がいいかと。

中村:自分でパフォーマンスもするし裏方もするっていうのは、結構状況として貧しいんじゃないかなとは思いました。器用貧乏じゃないけれども、みんな分業制で裏方は裏方と分けたほうがいいんじゃないかと。裏方は裏方のプロがいて、表方は表方のプロがいるって言うのがないとすごいさもしいんじゃないかなと。それが出来ないからそうなっているんでしょうけれども、 それが一体となっちゃうと、例えば音楽作る人は音楽作ることに集中させてあげたいなっていうような気持ちもちらっと思いますね。

<休憩>

3人でのゲストトークから、参加者全員でのクロストークへ

中村:この会も「外へ」がひとつのテーマ、外があるということは内があるということで、コンテンポラリーダンスって根っこはあるんでしょうか? 今回のプロジェクトで外へ、というのを考えたきっかけというものはありますか?

秋山:私の話をしてしまうと、私も小山さんタイプで。大学時代から、一旦全部やれるようになっておこうと思って、劇場インターンしたり、制作もやってみて、ダンサーとしてもバレエ出身ながらストリートもジャズもコンテも一回全部網羅したら大体全体像が分かってくるかなという態度が今につながっています。そうしてきた中で、ダンスの界隈は完全に中で循環していて、自家中毒のようになっている部分も感じていて。なので、牌を外に求めるのは普通に考えることかなと。

……でも、ダンスやってる人と、ビジネスやってる人って、言語感覚とか、生活で摂取しているものも感覚も多分全然違うんですよね。サラリーマンとか、「外」の人と話が合わない?話が通じない?みたいなことも経験としてあったりして。そこで、私はその中間役みたいな役割をなんとなくおうことも多くて。そう言ったダンスと「何か」をつなげる時に、その人たちの言語とか生活習慣を分かった上で、外から語るとか外からの問題点をフィードバックするということがとても重要だなと思う。それができれば、つなげるだとか、両者の言葉を翻訳していくだとか、牌を広げるだとかいうことができるんじゃないかなと考えていて、その一段階として大きな問いからしたらとても小さな取り組みですが、こういうイベントを開くことで、外の人たちと対話をしていく中で共通項を見つけたり、話ができるようになるような経験をしていきたいなと思い企画しました。

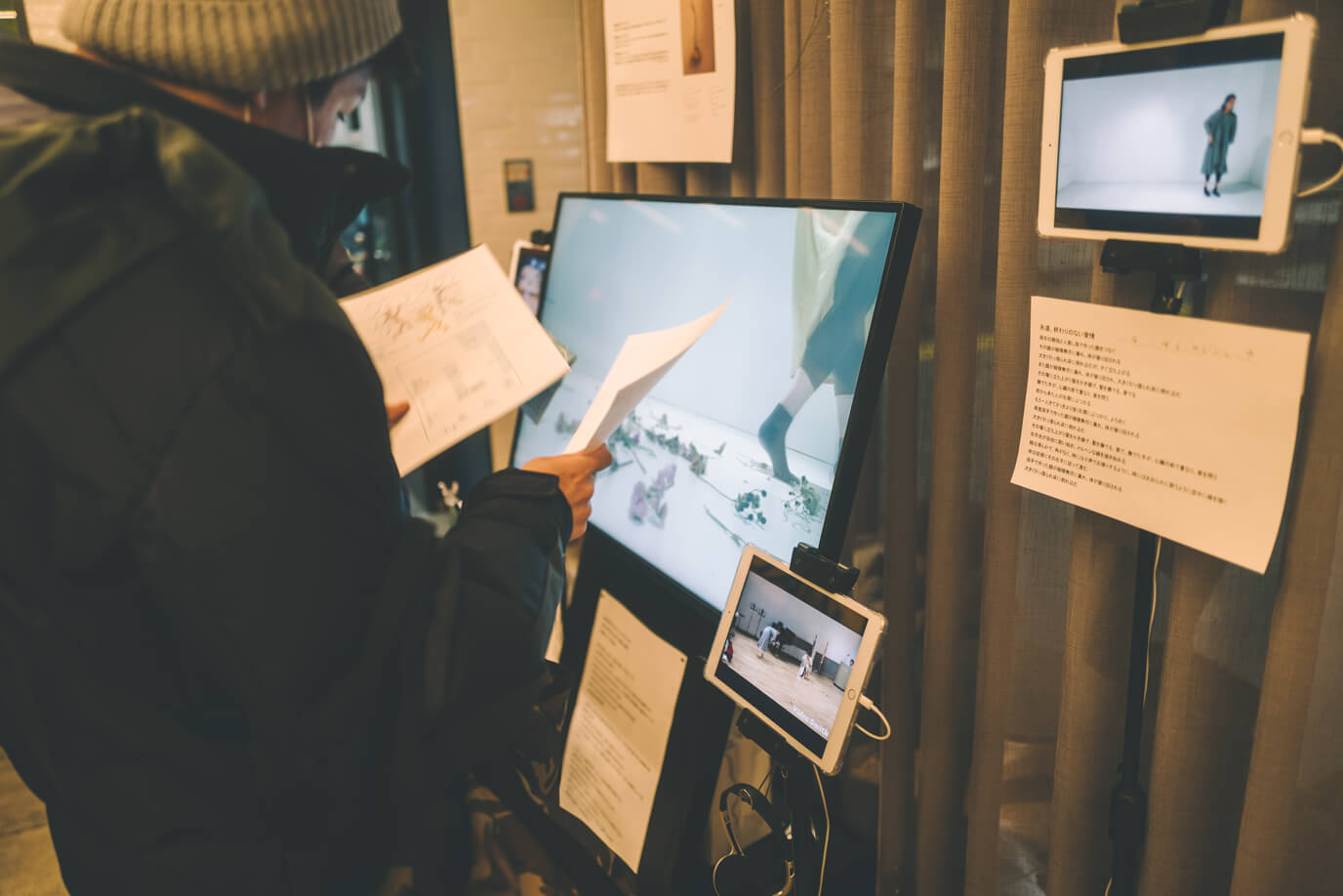

白井:この企画を通して、イベントレポートと、個別で自分でなにかトピックを決めて記事を書くということをこれから行っていくのですが、ダンスの専門用語とかコンテンポラリーダンスの詳しいことを世に知らしめたいとかそういうことではなくって。身体のことばっかり考えてる人たちの話で、面白がってもらえるトピックってあるんじゃないか、面白がってもらえる切り口とか着目点とかって結構あるんじゃないかと思っていて。でも、それを伝える言葉を私たちは今持ってないから、そんなにダンスの中ではない人と喋ることで、その糸口を見つけていけたらいいなと考えています。

日本の今のコンテンポラリーダンスって、それぞれがそれぞれで、横断領域的

秋山:小山さんが若手ダンサーでバリバリやってたという2000年代からずっとやられてきたのが、いわゆる劇場ありきの上演芸術としてのダンス。今はあまりいない、大所帯のダンスカンパニーを立てて、どんどん大きな劇場でやれるようになっていく、海外招聘されていくという様なロードマップが一般的だったと思います。その後、3.11の東日本大震災や、文化庁からコンテンポラリーダンス系の団体に一つも助成がおりなかったという、ちょうどこのダンス井戸端会議が生まれたきっかけでもあるんですが、そう言ったことをきっかけなのか、その辺りから劇場から離れていくということが盛んになった気がします。劇場で上演するだけがダンスじゃないよね、というところをその頃からみんな模索し始めたかなと思います。収益化をどうやってするか、というのはまた別問題としてあると思うんですが(笑)。

コロナ以前からそういう、劇場からとにかく離れて、インデペンデントで実験してなにか今後の道筋を見つけていかないとというムーブはここ数年ずっとあったのかなと思います。

小山:ダンスで食っていきたいのか、別で収入を立てるのか。バックダンサーで売れたいなら事務所入って現場合わせで動いていくのか、それとも作品をつくっていく振付家、演出家などの作家になりたいのか。その時に自分は踊りたいのか、踊らずに作る側だけでいいのか。それで作品つくる時にどこでつくっていくのか、それこそ劇場なのか、劇場じゃなくてもいいのか。それともダンスの研究がしたいのかとか。現実的に考えればそういう話になってくるのかなとは思います。情熱的じゃなくて申し訳ないですが。

中村:秋山さんの言っていた成り上がりのロードマップ(笑)や、小山さんの商業ダンサーとしての選択肢の話など聞いていると、みんなそれぞれで横断領域的になるのは当たり前だし、そもそもそういうものだろうしと思いました。やり方作り方もそれぞれがそれぞれであるっていうのは、今に始まったことではないと思うし、それがコンテンポラリーダンスならではものだとは門外漢として思いました。

秋山:「横断領域的になるのは当たり前」っていうのが、おそらくコンテンポラリーダンスがジャンルでもないし、型でもないし、思想とか態度だからなんだと思う。アメリカ人の友だちが「Girlsは態度なんだよ!」と言っていたことがあって。Girlsってストリートダンスの一つのジャンルで、Girls Hip-Hopと呼ばれることが多いんですが、胸とかお尻とかを強調して踊る動きが多いダンス。技とか決まってて、型っぽい部分がもちろん結構あるんですが、「あれはジャンルでなく歩くときでもセクシーに動くっていう態度なんだよ!」と言っていたことを今ふと思い出しました。

中村:コンテンポラリーダンスって、ジャンルの「その他」の様なイメージがあります。コンテンポラリーダンスを元から見に行こうっていう人って少ないと思っていて。結果、「あ、これってコンテンポラリーダンスと呼ばれるだったんだ、へぇー面白かったからよかったよね」というものでもいいと思うんですよね。逆にコンテンポラリーダンスから入るとその世界を語りにくいっていうのはそうですよね。

そこで小山さんの軌跡っていうのがなにか参考になるのではないかと思って前半で聞いていったわけですが、ますます、それぞれだということが分かりました(笑)

秋山:コンテンポラリーダンスが捉えにくいのは、Girlsとか、今流行っているヴォーギングとかはLGBTQなどの文脈と一緒に出てきたものでもあって。他の舞踊でも、民族がいてその民族舞踊があるみたいな日本舞踊みたいなものはすごく分かりやすいし、語りやすかったと思うんです。なので、私の中でまだコンテンポラリーダンスが無国籍料理みたいなイメージがあって、歴史を知っているつもりでも説明しづらいのは、型がないというのもあるけれど、そういうところもあります。

あと、有名人が「コンテンポラリーダンスってなんですか?」とメディアに聞かれた時に、ちゃんと説明してこれていない。自由な型のないダンスで、と。それでお洒落そうで自由な感じというイメージが、ドラマなどにも使われて世間一般のイメージになっていった現状なんだろうなと思います。

結果としてのコンテンポラリーダンス

中村:美術家の金氏徹平さんがインタビューされていた時に、「コンテンポラリーアートってなんですか?」と聞かれた時に、「なんでもありです!」と自信を持って答えられていたんです。インタビュアーの方が美術に詳しい方で、文脈や歴史を知られている方だったのでポカーンとされてました。

でも、「なんでもありです!」と自信満々で答えられていたのがすごく面白かったし、そりゃそうだろうなと思うし、説明するのが億劫だから逃げているという態度でもなかったんですよね。

なんでもありって言ったらそれまでやんっては思うけど、そう言うしかない、その他とかオルタナティブっていうことだと思うんですけれど。結果として、それがコンテンポラリーダンスという枠に入れられているものという話だと思います。

ファッションショーにダンサーの方が登場して、コンテンポラリーダンスの人だったんだって。一応の着地点というか、最後にあるというもののような気がしますね。

小山:まさしくそうです。コンテンポラリーダンスやるんだって言って、考えすぎてコンテンポラリーダンスやってると露頭に迷うんで(笑)。コンテンポラリーダンスではなく、自分は何がやりたいんだってことに着目してやった方がよくて。結果、コンテンポラリーダンスになるっていう方がいいんじゃないかと思う。

白井:ダンス井戸端会議で舞踊史の勉強とかやってて思うのは、日本はクラシックバレエもモダンダンスも全部いっぺんに輸入してきて、歴史も浅いので、海外と比べると根無草度が高いんじゃないかなという気はしています。ヨーロッパ、アメリカはそれより前の歴史があって、その流れで、コンテンポラリーダンスを今私たちがやっているという前提の共有があるので。さっき秋山さんが言っていた「LGBTQの流れの中でのヴォーギングや、民族の中での民族舞踊」とかそう言った意味での文脈っていうのがコンテンポラリーダンスにも、海外は日本と比べてあるんじゃないかなと思います。

日本以外のアジアやアフリカの地域にもコンテンポラリーダンスが今広がって、そこにある民族舞踊と共に、ヨーロッパ、アメリカのようなそれまでのコンテンポラリーダンスの歴史がない国でも、新しくダンスの歴史ができていくことはあるけれども、日本はどうなんだろうなって思いました。

有泉:とはいえ日本にコンテンポラリーダンスが入ってきてもう40年くらい立つわけじゃないですか。その中で着実に日本のダンス史として積み上げられてきたものはあると思っていて。今コンテンポラリーダンスをやっている人たちって、分からないですが、「〇〇さんのところでコンテンポラリーダンスやってます」という言い方をよくする気がしていて、流派とまではいかないけれど、そういうのがいくつかあるんじゃないかなと思っています。そういう意味では、今言うコンテンポラリーダンスって、「ジャンルに囚われない、なんでもOKなコンテンポラリーダンス」と言うのとはちょっと変わってきているんじゃないかなと考えていました。

〇〇さん的なコンテンポラリーダンスと言うのが増えてきて、内と外というのが強くなったのかなと思いました。コンテンポラリーダンスをもっと知ってもらいたいから外と繋がりたいというのと、外の資源を利用したいから外と繋がりたいというのの二種類あるかと思うんですが、だんだんと内と外というのが強くなったのかなと。

小山さんのお話を聞いて、もっとバチバチしていた頃のコンテンポラリーダンスは、世間から注目を浴びたいとか、外と繋がりたいとかも考える必要もなかったのではと思ったんです。勢いがあって開拓している段階だから、どんどん新しいことをやっていくぞ!という印象を受けた。それで、いろんな人がいろんなことをやって、ある程度体系化されていったことがあって今の状況があるのかなと思いました。多領域とのコラボレーションをやってみようとか、まちづくりとか教育に活かそうとか、それを考える時に内と外という考え方が強く出てくるのかなと思いました。

井上:逆に、流派みたいなものができて、ある程度体系化されてきたことによって、外から見たら「コンテってこういうもので、こういうタイプがあって、こういうものなんだよね」というイメージがついて、逆に見やすくなった、見ようかなという気持ちになるというポジティブな側面もあるのかなと思いました。

安藤:小山さんは「ダンサーがダンスのことを知らなすぎてヤバイ」という話でしたが、中村さんは寧ろ「ダンサー以外がダンスを知らなすぎてどうなの」という視点なのかなと思いました。なんでダンスをまわしているのが、ダンサーだけなんだろうとか。本当はダンスをやらない人が、ダンスの運営側に関わっていくというのが一番理想。それをダンサー側からアプローチしていくのであれば、他の領域に行ってみるということになるのだろうし、ダンサー以外がアプローチしていくのであれば「ダンスってどうやって見たらいいの?どうやって勉強したらいいの?」という話になってくると思う。

あと、コミュニティーの話だと、アートは展示のレセプションがあって、ご飯とかお酒とか飲みながらみんなで集まれる。展示の性質的に、複数の展示を1日で回ることができる。ダンスはそんなに梯子して見れないし、終わった後にごちゃごちゃと話す場もないので。そこにアートマネジメントと言うか、キュレーション的なことがもっと必要なのかなと思いました。

中村:わかりやすくて簡単なものしかみんな見に行かなくなっていると言う状況がどんどん酷くなっている気がしていて、その中でコンテンポラリーダンスのようなものは逆にチャンスじゃないかと思っています。なんでもありという部分をもっと活かせるところがあるのではないかと思うんですよね。よく分からないし、謎な部分があるからこそ、逆転の発想でできることがあるんじゃないかなと。変にチャンスというか、なんかよく分からないけどなんか面白そう、という紹介の仕方とか。情報があふれている今、やりようがあるんじゃないかなと思いました。

編集者メモ

ここまで辿り着き、全文読んでくださった方、お疲れさまです。なんと、全部で15,000字を超えています。省いたりまとめたりしたのですが、できるだけ当日のテンションを伝え、なにが話し合われていたのかを数年後も見返せるように、という目的で掲載しました。

私にとって、進行をやりながらの3時間に渡る今回の時間は、話しながら考え、またいろんな意見を聞いては腑に落としていく作業でした。テキスト化するにあたり、ますます「コンテンポラリーダンス」とはなにかについて、また「内と外」についての自分に対しての問いを立てていくこととなりましたが、「コンテンポラリーダンスの外から見る・語る」前に、内側を一旦語っていくという狙い通り、充実した意見交換の場となりました。

はたして、今の時代に「結果として」コンテンポラリーダンスになるような、面白いことができるのかどうか。自分のやりたいことはなんなのか。それはダンスなのか。よく考えていくことを辞めないように、問いかけ続けたいと思います。